President Blog

社長ブログ

2020年4月の記事一覧

在宅日記 第8回 セルフ散髪

2020年04月22日

今朝は早く起きて食事の前にセルフ散髪をしました。見たくない人もいるでしょうが、写真を貼っておきます。

右利きなのに、自分の左側のほうがいつもうまくいきます。右手で右側は、やりやすいので雑になってしまうのです。そんなに時間を掛けずにやるし久々なので部分的に切りすぎてしまいますが、そのうちに生えてくるから(生えてこない人には失礼だが)気にしないことにしています。

さて本日の格言は本田宗一郎

「私は若い社員に、相手の人の心を理解する人間になってくれと話す。それが哲学だ。」

弊社に若いと言える人間はどれだけいるのかと思うかもしれないが、神道(しんとう)には常若という考え方があるのでネットで調べてみるとよいでしょう。

相手の心を理解する。相手というのは自分以外全て、人間だけではなくて物に対しても理解する人になってほしいものです。理解というのがまた簡単に書いてあるけれども、「深く思いを尽くす」ということであって欲しい、さらに言うと意識しなくても自然とそういうことができるような習慣を持った人間になってほしいということ。

これが実際は言われなくてもできる人がいる。できる人とできない人が混ざっている。これが社会というもので個性でもあるわけですが、会社人(社会人ではない)としては、出来るだけ人のレベルをそろえたいわけです。現に松下幸之助も、本田宗一郎も、きっかけを作ったけれど今はどうでしょう?みんな故人なので、今のパナソニック・ホンダを見てどう思うでしょう、イムズを継承しているのは、かろうじてホンダか、ホンダは世襲しなかったけれど、創業者とともに苦労した人が後を継ぎ、イムズというものが残っています。トヨタも今は世襲だから伝わってくる。(コマーシャルの影響?)しかし、パナソニックは全く変わってしまった。松下幸之助は天国でどう思っているだろうか。少なくとも喜んではないでしょう。

そこで「相手の人の心を理解する人間」という話になる。「顧客の人の心を理解する会社」でもいい。会社は個人の集合体なんだから、個人がダメなのに会社が立派。なんてことはないのだ。私が社長だから言うのではないけれど、集団として『優秀で強く明るく前向きなチームの一員でいたい』と思わないのか不思議だ。

そういうチームはぶら下がってる人がいたら出来ない。みんなが同じ気持ちじゃなきゃ。一人一人がチームを引っ張る自覚を持っていないと。正社員15人くらいの会社じゃないですか。これが何千何万も社員がいたら総和逝かないでしょうけれど、我々はそうなれるんですよ。そうしようではないですか。

在宅日記 第7回 美人薄命

2020年04月21日

「花の命は短くて、苦しきことのみ多かりき」

小説家、林芙美子の詩の一部。この部分だけをよく色紙に書いたそうです。貧しい家に生まれ昭和26年(連合軍占領下)に47歳で亡くなりました。この言葉を聞くと何だか世を嘆いているように聞こえますが逆なのです。短い命の中に一生懸命に生きているからこそ咲いている一瞬に他の人にはわからない幸せを見ることができる。原文の前後から、生き方からそう思います。

さて、私たちが苦しめば苦しむほど幸せを感じることができるには、ただ受け身で苦しい思いをするというのではなく、自ら努力している中で苦しさと出会って克服するということでなければなりません。

今度はヘンリーフォード1世です。

「ビジネスマンは、自分がやってきた古い方法に自己満足し、 そこから変化することができないために 敗北するのです」

これは全体会議でやってきました。君たち(弊社の社員)は、いま充足しています。

でもそれは勘違いです。過去の他人の苦労で成った実を今食べているだけなのです。

自分で生み出したものではない。しかし、

これからは自分で生み出した実を食べていかなければなりません。自分だけでなく他人をも食べさせていかなければならないのです。世の中は変化します。

自動車の生産に革命をもたらした ヘンリーフォード 「変化できなければ敗北が待っている」と言っています。

昨日のニュースを見た人もいるでしょう。

歌舞伎座前の お弁当屋さん「木挽町辨松」(こびきちょうべんまつ)152年の歴史に4月20日で幕を下ろしました。電気を消して店の前で頭を下げる店主の気持ちを考えると胸が痛みます。

出店していた百貨店の閉店、仕出しを取る習慣の減少、後継者不在とコロナによる歌舞伎座の休演、譲渡先を探すも見つからず廃業。もっと早く何らかの手を打てなかったのか。

外野が言うのも失礼ですが、本当に惜しい。企業として150年続くには、それなりの大きな価値があったはずです。

我々は、まだ30年経っていません、かつて企業の寿命昔は20年と言われていました。要は世代が変わるとき、従来のままのやり方も変化しなければいけないということです。

私(本間)たちがいなくなった時のことを考えてください。それでも20年30年先を見据えておかなければなりません。「美人薄命」「花の命は短くて」は、いずれも、その分輝きが大きいということです。人生そのものが短い、その一瞬に輝くには、理念をもち絶えず努力することが必要なのです。

在宅日記 第6回 月曜日 訓話

2020年04月20日

皆さんお元気ですか。元気だということは聞いているので安心しています。さて毎日コロナの話題で恐縮です。本当はこんな時こそ、もっと明るい話をしなければならないのですが希望を込めてコロナの話をします。

Chinaや韓国が正確な情報を出しているなら、ピークを越えて終息に向かっている。特に新規感染者が一桁なんていうのは良いニュースですが、ヨーロッパでピークを迎えていないところやアフリカなどは今後の懸念があります。アジア圏で最も封じ込めが成功したのは台湾で、その理由については指導者の決断と国民性に負うところが大きいと思います。昔の日本人的な良識ある人たちが多いのです。

一方の我が国ですが、戦後の分断工作によって一つにまとまれません。一つにまとまらないように洗脳教育されてきたのですから当たり前なんですが、一般民や芸能人、著名人などがSNSで政権批判していますが、ダメ政権でも自重して難局を乗り切れる人民じゃなきゃダメなのです。戦時になったらSNSだって機能するかわからない。何も情報なくても自分達で考えて、自分を家族を地域を国家を守らなきゃいけないんですから。

今我慢していることが成果を出してくれば光は見えてくると思います。いうも言うように、全員がやらなきゃ意味がないのです。一部の私だけは良いかというような行動。これは噂ですが(ネット上の)富山にコロナ持ち込んだ女子大生一家は引っ越す羽目になったとか。一人の行動が何千何万という人に影響しますから気を付けなければなりません。

5月の連休明けごろ埼玉県をはじめとする周辺地域の新規感染者が陰性になる人より少なくなっていれば、終息に向かっているということで、出勤とし、そのころトリオのGW出社組は代休を取ってもらって自宅で経過観察という予定を考えています。

今は世の中の行動がどちらの方向(収束か拡大か)に結びつくのか見守るしかありませんが、

くれぐれも業績は下げないように努めてくださいますよう、お願いいたします。

在宅日記 第5回 休日 新型コロナ情報

2020年04月19日

今日はお休みさせてもらいますよ。

今までは、来客やら何やらで実務の遅れを週末に取り返す、みたいなことを長くやってきましたが、これからは土日のどちらかは完全にお休みするようにします。

今回の新型コロナをきっかけに世の中(文明)は大きく変わるでしょう。モノ作りの価値は不変ですが、もっと効率を上げて時間短縮しないと。余裕なさすぎでしたからね。

なんで昔の人のほうが仕事できたと言われてしまうのでしょうか。現代の方が生産効率上がって当然なのに。パソコン使う仕事は効率上がったでしょうけれど、モノづくり、特に手作り物は落ちていますよ。職人仕事などは典型ですね。

在宅勤務で会社の業績が落ちなかった企業では出勤の必要あったのか?ということになるでしょう。在宅で仕事ができる人が増えます。弊社はともかく、都内は相当数、在宅やシフト出勤みたいなものが増えるでしょう。ますます地方と都市、ホワイトカラーとブルカラーの格差ができるかもしれません。ホワイトが良いという意味ではないですよ。ブルーの誇りを持ちましょう。仕組みも変わるけれど、産業や農業のあり方も変わるでしょう。日本はついていけるでしょうか?我々も含め日本人の質がねぇ。

コロナのことで言っておきますよ。新たな感染症の発生する間隔が短くなっているそうです。2002年、中国で発生したSARSは9ヵ月でほぼ終息。2015年に中東で発生したMERSは7ヵ月、これから先も新しいコロナが次々出てくるということ。なぜかわからないけれど、人間が森林破壊や地球破壊をしたことへの野生動物の仕返しかもしれません。

一方、大切なことを忘れています。日本で被害が少なかったからでしょう。MERSは未だに中東でクスぶっています。SARSもMERSもワクチンがいまだにできていません。ワクチンできる前に下火になってしまったので製薬会社も本気にならないからともいわれています。

SARSもMERS日本では感染症例なしでしたが、MERSは韓国に教訓をもたらしました。それでも感染者186人、死者38人です。これが今回の新型での対応の速さと行動制限を受け入れる強さに繋がっているのです。(いまだに朝鮮戦争の停戦中という体制もあるが)日本人も学ばなければなりませんね。

SARSとMERSが止められたのに新型コロナはなぜ拡散し続けるのか。それは、SARSとMERSは下気道で増殖するので強い咳をしないと外に出にくいのでサインが出るわけです。一方の新型は上気道に留まって放出するので無症状の人が拡散するステルス方式なのです。しかも判るのは2週間後。だから「うつらない・うつさない」 自分は感染しているつもりの行動が必要なのです。知識として社員のみなさんは知っておいてください。

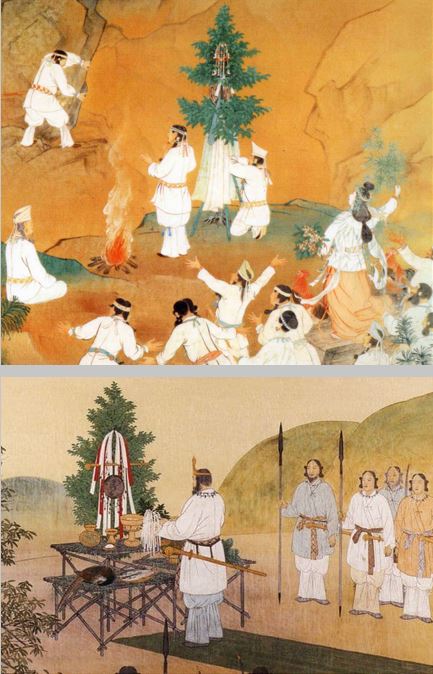

日本神話(21)神やらひ 穀物・お蚕の祖

2020年04月19日

さて、天照大御神が天の岩屋戸からお出ましになり、高天原(天上界)も葦原中国(地上界)も明るさが戻りました。今のコロナ禍の世界も早く天照大御神のお出ましが待たれます。一方の須佐之男命はどうなったのでしょう。

--------------

是(ここ)に八百萬(やおよろず)の神、共に議(はか)りて、速須佐之男命(はやすさのおのむこと)に千位置戸(ちくらおきど)を負(お)おせ、亦鬚(またひげ)を切り手足の爪をも抜(ぬ)かしめて、神(かむ)やらひやらひき。又食物(また おしもの)を大氣都比売神(おおげつひめのかみ)に乞(こ)ひたまひき。爾(ここに)に大氣都比売、鼻口また尻より、種種(くさぐさ)の味物(たなつもの)を取り出でて、種種(くさぐさ)作(つく)り具(そな)へて進(たてまつる)る時に、速須佐之男命、其(その)の態(しわざ)を立ち伺(うかが)ひて、穢汚(きたなき)もの奉進(たてまつ)ると爲(おも)ほして、乃(すなわ)ち其(そ)の大宜津比売神を殺したまひき。故殺(かれ ころ)さえたまへる神の身に生(な)れる物は、頭(かしら)に蚕(かいこ)生(な)り、二つの目に稲種(いなだね)生り、二つの耳に粟(あわ)生り、鼻に小豆(あずき)生り、陰(ほと)に麦(むぎ)生り、尻(しり)に大豆(まめ)生りき。故是(かれここ)に神産巣日御祖命(かみむすびみおやのみこと)、茲(これ)れを取らしめて種(たね)と成(な)したまひき。

---------------

須佐之男命 御被避(みやはらえ)のくだり

一般的に須佐之男命は高天原から追放されたとされています。「ひげを切りて足の爪を抜かれて神やらいされた。」と書かれているのですからそう受け取られますが、これはある意味卒業というものに近いと私は考えます。もう髭も爪も必要ないので「海原を知らす」ために旅立たせた。ということです。

そして大氣都比売神に食べ物を乞うのですが書き下しにあるように殺してしまうのです。しかしそこから日本人にとっても大切なものが次々生まれてくるわけです。ここのとろこも日本人以外は到底理解不能な、ただの残酷物語にしか聞こえないと思います。

しかし、日本人には死して尚生きる(死以上に価値のあるものを生む)という死生観みたいなものがあるのです。去ってもっと貴いものが新たに生まれる。造化三神である神産巣日神(かみむずびのかみ)が、そこから生まれたものを種となした。(すべてのものの元と成した)ということで、ここから主に穀物と、御蚕様(おかいこさま)が生まれたのです。稲作や養蚕等 農業のはじまり。日本の生活文化の素です。

私の地元では昔、それは養蚕が盛んで家の周りじゅう桑畑だったものです。農家の皆さんは本当に「お蚕様」と呼んでいました。人のために命を投げ出してくれるということと、天上界から伝えられたという意味が込められていたのですね。今になってわかります。それが外国の安価な絹に押されてあっという間に廃れてしまいましたが、上皇后陛下が養蚕を古来種で行っておられたように日本人にとって養蚕とは利益に関係なくやっていかなけれなならないことなのではないですか。それを簡単に捨ててしまうことは畏れおおいことだと私は思います。ある意味、日本そのものの一部を捨てたといってもよいくらいです。

伊邪那美命が神避り坐(ま)したときも吐瀉物や排泄物から神々が生まれました。その時生まれた和久産巣日神(わくむすびのかみ)の子(みこ)が豊宇氣毘売神(とようけびめのかみ)。天照大御神をお祀りする伊勢神宮の外宮に鎮まります。

食物を司る神という意味の御饌都神(みけつかみ)であり、外宮のみにある御饌殿(みけでん)では、(みけ=御食=食べ物のこと)毎日午前8時から午前9時までにかけての朝大御饌。午後3時から午後4時までにかけての夕大御饌の毎日2回、天照大御神をはじめ、豊受大御神、各相殿神(あいどののかみ)、各別宮の神々に大御饌(おおみけ)を捧げています。

このお祭りは「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」といい、禰宜(ねぎ)1名、権禰宜(ごんねぎ)1名、宮掌(くじょう)1名、出仕2名により奉仕されています。1500年以上も欠かすことなく、太古の方法で火を熾し土器を使って調理してお供えします。

大氣都比売神(おおげつひめのかみ)と豊宇氣毘売神(とようけびめのかみ)は古事記にのみ書かれている(外国向けの日本書紀には書く必要がなかった)穀物神です。大切な日本の生活文化・食文化の祖の神なのです。

本日はここまでと致します。

在宅日記 第4回 いのち

2020年04月18日

皆さんお元気ですか。毎日行動記録書いていますね。

今日は雨です。風もかなり強くて木々が強くなびいています。 この雨がウィルスも流し去ってくれるとよいのですが、今日で日本の感染者も1万人を超えるでしょうね。

ただ、皆さんは過剰に恐れることはありません。感染者数が落ち着いたら 一度かかっておいたほうが良いくらいです。健康って大事ですね。いつも私が云う生活習慣病くらいバカバカしいものはないのです。生活変えれば予防できるのに なんでわざわざ病気の素を作るのか? 遺伝病でどうしようもない それこそ運命というものなら受け入れるしかありませんが、そうならないで済むのに、ねぇ。もったいないです。

かくいう私もコロナ感染しても、これだけベスト尽くして なるなら仕方ないというところまで予防に努めようとは思っていますが、完全に隔離して生きられるはずもなく。今日も下水のことで 水道屋さんと接触しましたが、この雨の中やむを得ず接近遭遇となってしまいました。

皆さんも、感染は仕方ないですが、万全を尽くしたうえで なってください。生活習慣も努力を尽くしてください。家族のため会社(チーム)のためにね。誰が欠けても、惜しい人にならなければだめです。いなくなっても影響ないようじゃ。自分が寂しいではないですか。

我が家では私よりワンコがいなくなったほうがダメージが大きそうですが。

昨日まで蕾だった 部屋のハイビスカスが2輪咲きました。この花の命は短いのできれいに開いているのは2~3日 すぐに落ちてしまいます。この木はもう10年くらいうちにあって黄色と赤色の花がつくはずですが黄色が多くなって赤い花はあまり咲きません。人は何で家に草花を植えたくなるんでしょうか。

やっぱりそこに命がある事を感じていたいんだと思います。水や光、肥料を上げたりしないと死んでしまいますものねぇ。花でさえ枯らさないように面倒みるでしょう。人間てそういうとことがあるのですよ。植物も人の話が分かるらしいし。何かで繋がっているんでしょうね。

頓首再拝。

在宅日記 第3回 運命

2020年04月17日

皆さんお元気ですか。日記と言っても毎日机に向かって仕事しているだけで日記にならないですね。昨日も書いたようにメッセージです。

よく自分探しの旅に出るという人がいますが、自分というものは見つけるもんなのでしょか。見つけられるものでしょうか。そんなものはどこかに落ちているものではないので見つかったつもりにはなっても見つかりはしないのです。

自分の人生、思い通りに生きている人ってどのくらいいるでしょうか。誰だって1年前には寄居に勤めてるなんて思っていなかったでしょう。そういうものです。所詮与えられたところでベストを尽くすしかないのです。昨日書いた事がすべて、与えられたと言いますが輪廻転生を信じる私としては偶然というものは一つもないと信じていますので全てが必然なのです。

サンエイという会社に集ったことも、結婚や出産だってそうです。誰が誰のところに生まれるということでさえ自分で決めたのです、人のせいにはできません。全部必然で集っているのです。会社や結婚も残念ながら、別れなければならないこともあるでしょう。

それでも、その場所にご縁がある限りは、そこでベストを尽くすのです。どんなにつまらない(と思える)役割でも、誰よりその役割をうまく果たすという意気込みが必要です。

人生はスタートラインから、どのくらいハンデや実力を持っていて、それを使ってどのくらい伸ばしたかということが最終的な成績になるのです。はじめから恵まれていている人は高得点から始めなければいけないし、努力しなくてもできてしまう人は、努力しなければできない人より同じことをしても点数が低いのです。要は、最終地点からスタートの引き算に、どれだけ努力したかを掛けた結果が人生の価値というものです。そういう意味で、恵まれずに身体や心にハンディがある人が、人並みの人生を送ったら大変な高得点になるわけです。何もハンディがない人はいないと思いますが、そんなことは関係ない、むしろそれを有難く受けてバネにする人の人生は美しく価値があるってことになるのです。

在宅日記 第2回 人間とは

2020年04月16日

皆さんお元気ですか。今の勤務体制に早く慣れてください。一日でも早く全員そろって出社できる日が来ることを祈ります。第2回、日記というよりメッセージです。

単に人間が肉体的なものならば、死んだら終わりということで成長することに何の意味もなく、ただ面白おかしく過ごしたらよいのですが、それでは社会が成り立たないので、こういう考えを人間が生み出したのか本当にそうなのかはわかりませんが、人間は肉体的な存在だけでなく、精神的、霊的な存在だともいえるわけです。私は、むしろそっちのほうが人間として生まれてくる意味としては正しい。(霊的存在)と考えています。

本日の金言は、以前皆さんにも紹介したもの 松下幸之助の『人と比較をして劣っているといっても、決して恥ずることではない。けれども、去年の自分と今年の自分とを比較して、もしも今年が劣っているとしたら、それこそ恥ずべきことである。』です。これは去年と今年としていますが毎日です。毎日少しずつ1mmでも成長したならば1年で35cm、10年で3.5m、もう我々など社会に出て30年以上たつから10m越えです。そういう意識が必要ということ、常にそう思いながら仕事に家庭に生きてください。魂の成長こそ人間として生まれた意義。

動物をみてください。うちのクサガメなんか、こんな狭い水槽に入れられて悪臭を放ち、かわいそう。いつの間にか外来種と分かって一生放せない。生き物が死ぬと、いつも私は『次は人間に生まれて来いよ』と声を掛けます。人間に生まれて苦しいと思う人もいるかもしれませんが、成長する喜びは人間にしか与えられていません。どんな身体障がい者だって私のような病人でも、いつからでも成長することができるのです。

在宅日記 第1回 明るく元気に

2020年04月15日

第1回の本日は私の在宅勤務環境についてです。この部屋来たことあるのは須永さんだけでしょうか(当たり前) 長年オンボロ借家住まいから50歳を過ぎて中古住宅を購入しまして2Fの東側の部屋を神棚仏壇部屋兼 仕事部屋にしていて土日はここで業務をしています。テレビで子供がいるリビングで仕事している人が出てきますが借家の時は机さえなく、皆のいる部屋で折り畳み机に座椅子に座りノートパソコンで仕事していました。集中すれば(あの頃は集中力があった)どこでも仕事ができるものです。

借家のころは神棚は板っぺらの上に御札むき出し、仏壇は棚の上に紙の位牌(今でも)だけでしたが、やはり一日の始まりは神棚仏壇のお世話からです。神棚と仏壇は上下に置いちゃいけないという説もありますが住宅事情が許さないので中心をずらせばよいということで仏壇をちょっと左にしています。

神棚ではいつも言っているように。

『家族の名とサンエイの社員一同含め本日も神様に代わって神様の仕事を代行させていただきます。正しい方向に御導き御見守り下さい(間違っていればお知らせくださいという意)』を基本として他にも、その時世によって内容を加えています。お願いではなくて誓いあり約束です。

仏壇においては、自分の祖先六家の個人名○○の命(みこと)と私たちに関連する御霊、サンエイに関係する御霊、従業員の親族縁族の御霊とお呼びして、高き霊界におあがりいただき、その高き霊界より、私たち、従業員、株式会社サンエイの健康や繁栄をお導きいただけるように、こちらはお願いしています。時間があるとき(本当は毎日しなければいけませんが最近朝起きられないので)ここに正座して会社の神棚の左隅にある お経をあげます。お経とは御霊の栄養みたいなものと理解しましょう。言葉がけだけでもいいです。お互いに(生きていても死んでいても)霊的存在として高まるようにあげるものです。

神棚に戻りますが鏡と榊は『天照大神の天の岩屋戸籠り』『神武天皇 橿原の宮ご即位』でも出てくるスタイルです。(左画) 2000年以上、皇統が続いている国は日本しかないのです。なんで? 偶然ではないのです。

だからコロナにも負けるわけないのです。

天の岩屋戸籠りでは、暗いわざわいの多発している状況で神々が宴会をひらいて(今はダメWeb飲み会)天宇受賣命(あめのうずめのみこと)が裸踊りをして神々が大うけした。と古事記に書いてあります。こういう時こそ笑わないと抵抗力が落ちます。家庭を、周囲を明るくする(うちの社員は大丈夫だと思いますが)一部一人暮らしの人も会社で発散するのが良いですね。(濃厚接触はダメ)明るく元気に前向きに生きましょう。日々新生です。本日の金言 何が起こっている時でもいつでも

『人生万事好都合』

「明朗と軽薄」 感染禍の日本人道徳を考える

2020年04月12日

日本人にとって希望となるはずだった西暦2020年(皇紀2680年)は、不幸にも現代日本人が経験したことない大禍の年となってしまった。世界中で現在進行しているこの武漢ウィルスの終息や影響については誰も明確にすることは不可能である。ある予想によっては大変厳しい推移と結果をもたらすとされており、そうなった場合は現代日本人が精神的、肉体的に耐えうるのかと危惧するところである。

在宅勤務で、或いは外出自粛で時間は持て余しておられると思うので、少し長い記事を上げてみたいと思う。

というのも、

・感染対策のための自粛要請が効かない日本人について

・社会の苦境の原因を他者に押し付ける気満々の日本人について

憂慮するからである。今回の問題だけでなく今後も国難を乗り越える国民を残さなければならないからだ。

前者については、慶応大学病院の研修医が40名の会合を開き濃厚接触の上22名の陽性者を出したことをはじめとして、夜間に営業して集う場を提供する者、自分の理屈で行動し罹患する者、地方に移動して感染を拡大させる者が後を絶たない。前記事でも書いたように現代の日本(今の社会インフラ)に明治人が統治、生活していれば日本内の感染はここまで広がらなかったと確信する。封建的な社会ではなくてもだ。

日本神話の最終記事は「天照大神の天の岩屋戸籠り」の段(くだり)であったが現在の状況がまさにこれである。ここを神代の時代にどう乗り切ったのかは、ごく短く言うと 『神々が宴をひらいて天宇受賣命(あめのうずめのみこと)が裸踊りをして盛り上げて何かあったのかと岩屋戸を開いた大御神を天手力男神(あめのたじからおのかみ)が引っ張り出して結界を張ってお隠れになれないようにした』ということなのだ。

暗く様々な禍(わざわい)が天上にも地上にも表れていた状態でも明るい日本の神々、今の日本人にもそういうところがある。大災害の現場でも外国人が意外に思う日本人の笑顔が見受けられる。これは良い心持を引き継いるというべきなのだが大きな違いがある。それは思金神(おもいかねのかみ)の不在だ。思金神は神々の中でも叡智というべきご存在。冒頭に書いた慶応大学病院の研修医がどのような気持ちであのような行いにしたのか、なぜ今でも居酒屋の営業時間に何とか飲みに行こうとする人がいるのか、確かに天の岩屋戸籠りを明るく切り抜けたことからも明るい気持ちや希望を持つことは特に日本人ならどんな場面でも必要である。特攻機に乗り込む前に、おどけた英霊の写真を見ると心が痛むが、そんな場面でも笑って手を振って人が見えないところで涙した者がたくさんいたのだ。知恵を持った明るさ、知恵を持った行動、言い換えれば徳を持った行動。現在日本人には道徳、人徳が欠けているのである。

二番目の社会の苦境を他者に押し付ける気満々という筆頭はマスコミだろう。彼らは常々 今の政権には批判的である、しかしメディアしかもマスメディアというからには最も情報を集めている立場なのではないか。政権が独自の方針を示せば他国と同じようにしろと言い。日本の現状に即した対応をせざるを得ないことを知りながら、対応が遅いとか規制が甘いとか、なぜ責めることしか言わないのか。彼らは情報を集め分析し発信する力まで持っている。戦前はそれで戦争を誘導した実績まである。なぜ今、自らの責任において日本の現状では緊急事態宣言が憲法の制約から強制力を持てず、改正も現実的ではないから特措法の限度内で対応していることを報じないのだ。そして政府の力を補うように、「外出するな」「夜出歩くな」「行動履歴を全員が記録して感染を追えるようにしておけ」などと発信しないのか。先陣を切って「放送を1か月間はニュース番組に限定します」とか、ほかの時間は砂嵐(若い人にはわからない?)にしないのか大変疑問だ。

とにかくマスコミというのは本当のことを知っているはずなのに、それを報道せずに歪めるという癖がある。それは許そう。(というか若年層ではもうみな知っている)百歩譲って今こそ発信すべき。行動の徹底した自粛を連呼し80%の人との接触を削減する方法を提案するのはむしろマスコミの責任だと考えよ。そして煽るな、正確な情報を伝えよ。何々が不足するとなったら煽る、こんなになくなっていますとまた煽る。もうそういったことは止めよ、日本人に正確な情報を伝え勇気と安心を与えることが今マスコミに求められているのではないか。

同様に、現段階でさえ被害者だと言って、政府や自治体を糾弾するのもやめよう。私自身、零細企業の経営者であることから切迫したものがあるのはわかる。でも耐えることしかない時期もある。もっと先が見通せる段階になるまで耐えるしかないのではないか。「マスクよりお金をくれ」「もっとくれ」と今言っても現実不能ではないか。

だれかこうなることに備えていた者があったか。自分に備えや危機感がなくて事が起こった時、人に求めても時間がかかるのはやむを得ない。幸い融資は受けられるというのだから融資でしのいで後から補填や保証で返済の足しにするしかあるまい。

そう。誰も備えていなかったのである。映画や小説で今回のような世界は予想されていた。にもかかわらず社会も為政者も考えてこなかったのだ。未だに東京直下・南海東南海トラフの震災にさえ、備えていない。今回は世界中の問題だが震災は日本だけが沈むのだ。何故備えないのか、目に見える対策を施す時期は過ぎている。

グローバル化は正しかったか。コストが安ければ海外に工場を全て移してしまうようなことが正しかったか。安い労働力を海外から研修生という、まやかしやかしの制度で国内に入れることが良いことか。何もかもコストカットで物質的富を求め、国内に残すべき産業と割合について経団連と経産省は考えていたのか。急激な観光インバウンド集客のリスクを考えなかったのか。終身雇用は悪だったのか。肉体労働が割に合わない仕事だと思うのは誤りだ。机に座って何億も儲けるのが尊いのか。昔の日本人の価値観ではむしろ逆だが。楽して儲けるなどは一番卑しいことだったのだが。

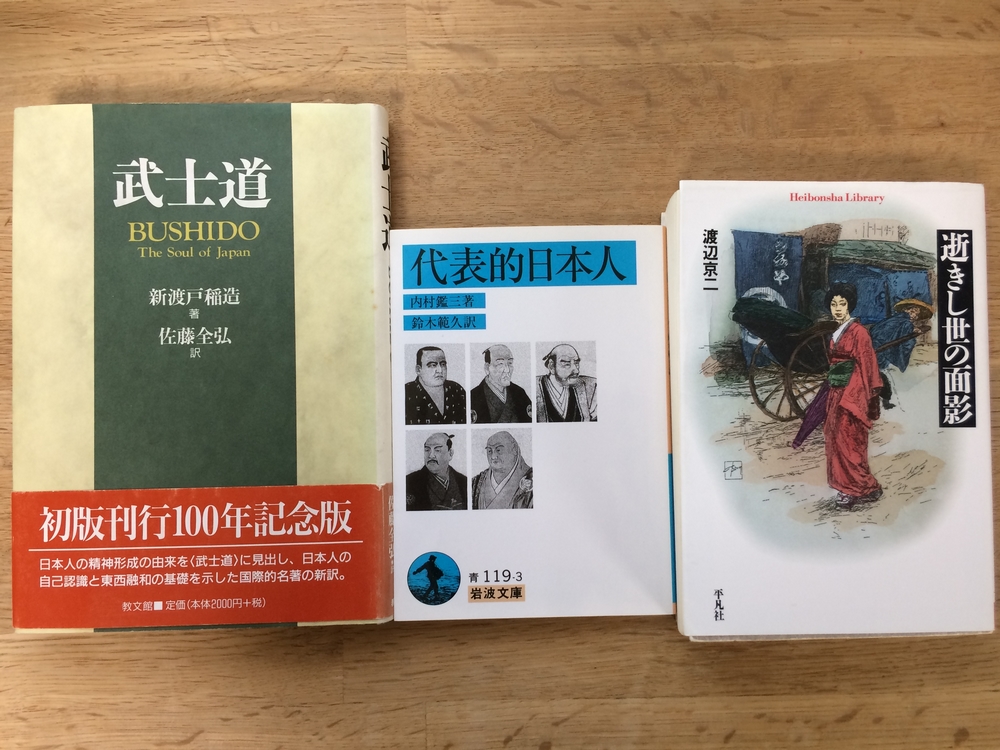

さて次に進もう。今紹介したい本が3冊ここから引用と考察をしていく。精神的に明治に戻りたいのだ。前記事で上げたように日本人は台湾人に教えを乞う立場になったのだ。嘗ての日本人の心を、かつて日本人だった台湾人(日本統治時代に嫌な思いをしたり恨みがある人にはお詫びします)に残っている日本精神(リップンチェンシン)というものを今度は日本人が逆輸入して教えを乞うのだ。台湾人と日本精神 蔡 焜燦(さい こんさん)著の写真も貼っておく。三年前に亡くなった蔡先生は日本統治時代の台湾に生まれ劣化していない日本人をたくさん見られてきたので日本にも台湾にも大いに期待をされていたが、今いらっしゃったら日本のこの状態を見て嘆くであろう。

なぜ明治日本人なのか。

代表的日本人を書いた「内村鑑三」について紹介する。

1861(万延2年)-1930(昭和5年)高崎藩士の長男として生まれる。明治7年、東京外国語学校入学から札幌農学校にかけて新渡戸稲造と同級。明治11年、新渡戸稲造とともに受洗をうけキリスト教徒となる。明治17年アメリカに留学し帰国後「JAPAN AND JAPANESE」後の『代表的日本人』と翻訳された本書。日本のキリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者である。

武士道を書いた「新渡戸稲造」は旧5千円札の肖像で有名。

1862(文久2年)-1933(昭和8年)岩手南部御用人 新渡戸十次郎の3男として生まれ叔父 太田時敏の養子になり太田家を継ぐも稲造の兄二人が亡くなった時。時敏は喜んで本家を継ぐことに賛成した。

内村鑑三らとキリスト教に入信。欧米に留学後,母校の教授となり京都帝大,東京帝大の教授をへて大正7年東京女子大学長となる。元国際連盟事務局次長。思想家・教育者である。

「代表的日本人」も「武士道」もキリスト教徒が英語で海外向けに書いたものであることが特徴。外国で好評を博し各国で翻訳され逆輸入で日本語にも翻訳されているという皮肉。代表的日本人は日本人の文化や思想を歴史上の偉人(西郷隆盛・上杉鷹山二宮尊徳 他)を紹介することで西洋に知らせようとして書いたもの。武士道は同じく西洋人(奥様も含む)に日本人の道徳を形作ったものを説明するために書かれたものである。

武士道などはセオドアルーズベルト大統領(良いルーズベルト・悪いルーズベルトは親戚のフランクリン)が友人に何冊も配ったほどだ。この時点ではアメリカ人も日本人との親交が厚く留学した者も多かったのに何故か昭和になって偏見が強くなったのだろうか。

両者とも本を書く動機に同じような記載があるのが面白い。転載させていただく。尚訳書であるので訳者によってニュアンスが異なることは当然あることを断っておく。では動機の部分の引用

・代表的日本人(鈴木範久訳)-昔の日本の教育 中江藤樹の項を引用

「私たち西洋人が諸君の教済に訪れるまで、諸君は日本でどのような学校教育を授けられていたのであるか。日本人諸君は異教徒にしてはもっとも賢明な国民にみえる。今日の諸君があるには、さぞかし道徳的、知的な教育を受けてきたものに違いない」 このような質問に私どもが母国を離れ、初めて西洋の文明人の中に立ちまじったとき、たびたび出会います。それに対し私どもは、おおよそ次のように答えてまいりました。「そう。私どもには学校教育があった。それもなかなかのものだ。私どもは「十戒」のうち少なくとも八戒は、母の膝にいる間に父の口から学んでいるのである。力は正義ではないこと、天地は利己主義のうえに成り立ってはいないこと、泥棒はいかなるものでもよろしくないこと、生命や財産は、結局のところ私どもにとり最終目的にはならないこと、学校もあり教師もいたが、それは諸君の大いなる西洋にも見られ、今日わが国でも模倣ている学校教育とは、まったくちがったものである。まず第一に、私どもは、学校を知的修練の売り場とは決して考えなかった。修練を積めば生活費が稼げるようになるとの目的で、学校に行かされるのではなく、真の人間になるためだった。私どもは、それを真の人、君子と称した。英語でいうジェントルマンに近い。さらに私どもは、同時に多くの異なる科目を教えられることはなかった。私どもの頭脳が二葉しかないことに変わりなく、沢山はないのである。昔の教師は、わずかな年月に全知識を詰め込んではならないと考えていたのである。(これは賢明なことと思う)これが私どもの昔の教育制度のすぐれた特徴の一つだった。

「歴史」「詩」「礼儀作法」もある程度教えられたが、おもに教えられたのは「道徳」、それも実践道徳であった。観念的、あるいは神智学的、神学的な道徳は、私どもの学校では決して強いられなかった。(中略)さらに私どもは、クラスに分けて教えられることもなかった。魂をもつ人間をオーストラリアの牧場の羊のようにクラスに分けることになったのは、昔の学校ではみられなかった。人間は分類してまとめることができないもの、一人一人、つまり顔と顔、魂と魂とをあわせて扱われなければならない」、と教師は信じていたように私は思われるのだ。それだから教師は、私どもを一人一人、それぞれのもつ肉体的、知的、霊的な特性にしたがって教えたのである。教師は私どもの名をそれぞれ把握していたのである。ロバと馬とが決して同じ引き具を着けられることはなかったので、ロバが叩きのめされて愚かになる恐れもなければ、馬が駆使されるあまり秀才の早死にに終わる心配もなかった。現代にみられるような適者生存の原理にもとづく教育制度は、寛大で人を愛する君子の養成には向いていないように思われた。したがって、この点に関しては私どもの昔の先生は、教育論のうえではソクラテスやプラトンと同意見だった。

そのため当然、教師と生徒の関係は、もっとも濃(こま)やかだった。教師を、あの近づきがたい名称である教授と呼ぶ事はなかった。先に生まれたことを意味する「センセイ」と呼んだ。この世に先に生まれた時点で先----------必ずしもうそうでないこともあったが--------であるのみならず、心理を先に了解した時点で、先に生まれたことになるからである。その結果センセイには最高の尊敬がはらわれていた。それは両親や藩主に対する尊敬と変わりなかった。実にセンセイと両親とキミ(君主)とは、深い尊敬をはらうべき対象の三位一体をなしていた。

引用以上。以降は中江藤樹の話につづく。

内村鑑三は、「はじめに」のなかで この本は日清戦争時に書いた日本及び日本人の題で刊行された書物の再版であり、わが国民の持つ長所----私どもにあるとされがちな無批判な忠誠心や血なまぐさい愛国心とは別のもの-----を外の世界に知らせる一助となることが、おそらく外国語による私の最後の書物となる本書の目的であります。

---東京都近郊柏木にて1908年---

と書いている。日清・日露・第一次世界大戦(日本は戦勝国側)は日本軍の綱紀が最も高く保たれていた時代。日本の軍人としてのモラルが最も称賛された時代。その時代でさえ、外の世界に正しい日本観を知らせようとしていたのだ。敗戦は悲しい。昭和では国内でさえ正しい日本軍の姿は伝わらなかった。

言っておくが明治と昭和の軍隊は別物、綱紀は乱れ矜持も低下、あれから75年の今はもう明治とは違う人種になっていると考えるべきである。渡辺京二風に言えば、この間最低2度文明はほ滅亡している。

・武士道(佐藤全弘訳)序文 引用

十数年前、ベルギーの高名な法学者、故ド・ラヴレー氏の心からのもてなしをうけ、数日その家に過ごさせてもらったさい、二人で散策していたある時のこと、話が宗教の問題に及んだ。「日本の学校には宗教教育はないということなんですか」と、尊敬する老教授は尋ねられた。私が、「ありません」と答えると、すかさず、教授は驚いて歩みをとめ、容易には忘れられない口調で、こうくりかえされた「宗教なしとは!道徳教育はどのようにしてほどこされるのですか?」私は当座その質問に驚き入るばかりだった。即座に返答できなかった。というのも、私が子供のころに受けた道徳教育は、学校で教わったものではなかったからである。そうして、私の正邪善悪の観念を成しているいろんな要素を分析するにいたって、はじめて、それら道徳観念を私に吹き込んだのは〈武士道〉だったと気がついた。この小著の直接の発端は、私の妻が、日本ではなぜこういった考え方や習慣が行われているのですかと、その理由をしばしば質問したからである。ド・ラヴレー氏と妻とに満足ゆく答えをしようと努めているうちに気付いたことは、封建制と〈武士道〉とがわからなくては現代日本の道徳思想は封印された巻物だということであった。

長わずらいをして、やむなく無為の日々を送るほかないのを利用して、私は、家庭内での会話で返した答えのいくぶんかを、今皆さんに お示ししている順序で書き下した。それは主として封建制がまだ力をもっていた、私の若い時代に教わり、聴かされたことから成っている。

引用以上。-----1899年12月 ペンシルヴェニア州マルヴァーン----- と書いている。

内村鑑三は「十戒」のうち少なくとも八戒は、母の膝にいる間に父の口から学んでいるのである。力は正義ではないこと、天地は利己主義のうえに成り立ってはいないこと、泥棒はいかなるものでもよろしくないこと、生命や財産は、結局のところ私どもにとり最終目的にはならないこと。と書き

新渡戸稲造は私が子供のころに受けた道徳教育は、学校で教わったものではなかったからである。そうして、私の正邪善悪の観念を成しているいろんな要素を分析するにいたって、はじめて、それら道徳観念を私に吹き込んだのは〈武士道〉だったと気がついた。と書く。新渡戸稲造は叔父の太田時敏に養子に出た。本の献辞を引用する。

「過去を敬い 武士道の行状を敬慕することを 私に教えた わが愛する叔父 太田時敏に この小著を献げる」

内村鑑三も新渡戸稲造も道徳は学校で教わったのではない、それぞれの私生活の中で家庭や地域から刷り込まれたものだという。具体例がいくつも本文に書いてある。それらを読めば、なるほど日本人の道徳観、正邪善悪観が民族全体で共有された理由がわかる。江戸-明治の人達がどれほど生きることに真剣だったかがわかる。しかし悲壮感はない。

ここで先日お勧めした。逝きし世の面影(渡辺京二著)である。江戸-明治期の外国人の目から見た日本人の描写の書である。一過性の旅行者の手記もあれば、多年居住した役人や学者のものもある。先入観、好き嫌いも当然あって良いところばかりではない。しかし総じて「清潔である」「大人も子供のようだ」「子供が虐待されたのを見たことがない」「大人も子供のように遊ぶ」「よく笑う」「こんなに子供が幸せそうな国はない」「規律正しい」「正直で勤勉」等々

内村鑑三「表的日本人」 渡辺京二「逝きし世の面影」には数百年の隔たりがあるが同じようなエピソードがあるのでその部分も引用しよう。代表的日本人は「近江聖人」と言われた中江藤樹の項、西暦1600年代、逝きし世の面影からは英国人女性、世界各国を旅した有名なイザベラバードが1878年(明治11年)東北地方を旅した時の話。共に当時の交通手段であった馬子(馬の手綱を引く今でいう運転手県外どのような存在)の話。イザベラバードについては人力車夫のことも同じページにあるので書かせていただく。書くのはごく一部である。是非とも購読をお勧めする。

*「代表的日本人」中江藤樹項(時代は1600年代である)

センセイとして仰ぐべき聖人を求めて旅をする青年が田舎の宿で隣の部屋の二人の旅人の会話を聞く。

「君主の命で首府に上り、数百両の金を託されて帰る途中だった。肌身離さず金を所持していたのだが、この村に入った日のこと、日頃の習慣に反して、財布をその日の午後に雇った馬の鞍(くら)に結び付けておいた。宿に着き、鞍につけた大事なものを忘れたまま、馬子と一緒にその馬を返してしまった。しばらくして、はじめて大変な忘れものをしたことに気づいた。私がどれほど困ったか、おわかりいただけるであろう。馬子の名は知らず、探し出すのは不可能だった。たとえ探し出せたとしても、その男が、すでに金を使いつくしていたら、どうなろう。私の不注意は弁解の余地がない。君主に詫びて許される道はただ一つしかない。(人命は当時尊いものではなかったのです。)私は手紙を、一通は家老にあて他は親族にあててしたため、最期を迎える決意をかためたのである。

この言いようのない苦悩に陥っていたときのことである。真夜中遅くになって、だれか宿の戸を激しく叩く者があった。やがて、人夫の身なりをした男が、私に面会を求めていることを知らされた。その男を見るや、大変驚いた。男は、その日の午後、馬に私をのせた馬子本人であったのだ。男はすぐさま言った。

「おサムライさん、鞍に大事なものを忘れていませんでしたか。家に帰るなり見つけて、お返ししようと戻ってまいりました。これでございます」そういって馬子は私の前に財布を置いた。私は自分がどこにいるやらわからぬほどだった。うれしさのあまり我を忘れた。しかし我に返って告げた。「あなたは私の命の恩人である。命の助かった代償として、この四分の一の金を受け取られたい。命の親といってよい」 しかし馬子は聞き入れなかった。

「私はさようなものを受け取る資格がございません。財布はあなたのものです。あなたが持っていらっしゃって当然なのです。」 馬子はそう言って自分の前に置かれた金にふれようともしなかった。私はその男に是非とも十五両受け取らせようとした。しかし駄目だった。五両、二両、最後には一両を渡そうとしたが無駄だった。ついに馬子は言った。

「私は貧乏人です。このことで家から四里(16Km)の道をやってきたので、わらじ代として四文だけ、お願いするようにしましょう」 なんとかして私がその男に渡すことのできた金は、二百文だった。男が喜んで立ち去ろうとするのを、私は引きとめてたずねた。「どうして、それほど無欲で正直で誠実なのか、どうか、そのわけを聞かせてほしい。この時世に、これほどの正直者に出会うとは思いもよらなかった」貧しい男は答えた。「私のところの小川村に、中江藤樹という人が住んでいまして、私どもにそういうことを教えて下さっているのです。先生は、利益を上げることだけが人生の目的ではない。それは、正直で、正しい道、人の道に従うことである、とおっしゃいます。私ども村人一同、先生について、その教えに従って暮らしているだけでございます」

-----引用終わり-----

聖人を求めて旅をする青年は弟子にしてもらおうと思って会いに行くが、藤樹先生はただ村の教師にしかすぎず遠方から来た立派な人に頼まれるほどの人間ではないと固辞する。刀も衣類も脱ぎ、三日三晩玄関のそばで正座を続け見かねた藤樹先生の母の口添えで弟子になった。彼はのちに岡山藩御用学者となる熊沢幕藩である。

*「逝きし世の面影」第2章 陽気な人々

イザベラ・バードは明治11(1878)年、馬で東北地方を縦断するという壮挙をなしとげるなかで、しばしば民衆の無償の親切に出遭って感動した。それは旅行中味わうことが少なくなかった不愉快を償ってあまりあったのである。

その日の旅程を終えて宿についたとき、馬の革帯がひとつなくなっていた。「もう暗くなっていたのに、その男はそれを探しに一里(4Km)も引き返し、私が何銭かを与えようとしたものを、目的地まですべての物をきちんと届けるのが自分の責任だと言って拒んだ」。新潟県と山形県境の悲惨な山中の村で、「みっともない格好の女は、休息した場所でふつう置いてゆくことになっている二、三銭を断固として受け取らなかった。私がお茶ではなく水を飲んだからだというのだ、私が無理に金を渡すと、彼女はそれを伊藤(同行の通訳)に返した。山形の手の子という村の駅舎(当時の駅舎は馬の中継所-本間注)では、「家の女たちは私が暑がっているのを見てしとやかに扇をとりだし、まるまる一時間も私を扇いでくれた。代金を尋ねるといらないと言い何も受けとろうとしなかった。・・それだけではなく、彼女らはひと包みのお菓子を差し出し、主人は扇に自分の名を書いて、私が受け取るよう言ってきかなかった。私は英国製のピンをいくつかしか彼らにやれないのが悲しかった。・・私は彼らに、日本のことをおぼえているかぎりあなたたちを忘れることはないと心から告げて、彼らの親切にひどく心うたれながら出発した」。 秋田県の北部で洪水に出くわして難儀したバードはこう書く。「私は親切な人びとがどこにでもいることについて語りたい。二人の馬子はとくにそうだった。というのは、私がこんな僻地でぐずぐずせずに早く蝦夷に渡ろうとしていることを知って、彼らは私を助けようと、できることは全部してくれた。馬からおりるときやさしく支えてくれたり、のるときは背中を踏み台にしてくれたり、赤い苺を手に一杯摘んできてくれたりした。それはいやな薬っぽい味がしたが、食べるのが礼儀というものだった」。彼女は「馬子が、私が雨に濡れたりおどろかされたりしないように気遣い、すべての革帯とをしっかりゆわえていない品物が旅の終わりまでちゃんとしているかどうか、慎重に眼を配る」ことに、そして「心づけを求めてうろうろしたり、一杯やったり噂話をするために足をとめたりはせずに、馬から手早く荷をおろし、陸運会社の代理店から伝票をもらって家路につく」ことに、さらに「彼らがお互いにたいして、とても親切で礼儀正しい」ことに好感を抱いた。ちなみに彼女は陸運会社の駅馬を利用したのである。馬子だけではない。彼女は「人力車夫が私に対してもおたがいに対しても、とても親切で礼儀正しいのは、私にとって不断のよろこびの泉だった」と書いている。彼女は東北・北海道の旅を終えて今度は関西に向かったのだが、奈良県の三輪で、三人の車夫から自分たちを伊勢への旅に傭ってほしいと頼まれた。推薦状ももっていないし、人柄もわからないので断ると、一番としさかさの男が言った。「私たちもお伊勢詣りをしたいのです」。この言葉にほだされて、体の弱そうな一人をのぞいて傭おうと言うと、この男は家族が多いうえに貧乏だ、自分たちが彼の分まで頑張るからと懇願されて、とうとう三人とも傭うことになった。ところが「この忠実な連中は、その疲れを知らぬ善良な性質と、ごまかしのない正直さと、親切で愉快な振る舞いによって、私たちの旅の慰めとなったのである」。伊勢旅行を終えて彼らと大津で別れるときが来た。彼らの頭である「背の高い醜い男」について彼女は書いている。「この忠実な男と別れなければならぬのかとどんなに残念か、彼のいそいそとした奉仕、おそろしく醜い顔、毛布を巻き付けた格好がもう見られなくてどんなにさびしいか、言いあらわせないほどだ。いやちがう。彼は醜くはない。礼儀と親切に輝く顔が醜いということはあり得ない。私は彼の顔が見たいし、またイエスが幼な児について「天国にあるのはかくのごとし」と語られたように、ある日彼について語られることがあるようにと希むものだ」

バードは言う。「ヨーロッパの国の多くや、ところによってはたしかにわが国でも、女性が外国の衣装で一人旅をすれば現実の危険はないとしても、無礼や侮辱にあったり、金をぼられたりするものだが、私は一度なりとも無礼な目に逢わなかったし、法外な料金をふっかけられたこともない」

-----引用終わり-----

「逝きし世の面影」は600頁ほどの本であり、多数の外国人が様々な日本について語っている。ここに紹介したのはそのうちのたった2頁である。しかし全体的に日本について同様の印象を持ったものが多い。その中には先にも言ったように日本嫌いやある方向の先入観を持って日本人を見ていた人たちさえも語っていることだ。

実際に滅亡した日本人がかつてはそこに無数存在したということだ。

最後に「逝きし世の面影」第1章 ある文明の幻影から 引用したい。

チェンバレンは明治6年(1873)に来日し明治44年(1911)年に最終的に日本を去った人だが1905年に書いた

「日本事物誌」第5版のための「序論」の中で、次のように述べている「著者は繰り返し言いたい。古い日本は死んで去ってしまった、そしてその代わりに若い日本の世の中になったと」。これはたんに、時代は移ったとか、日本は変わったとかいう意味ではない。彼は一つの文明が死んだと言っているのだ。だからこそ彼は自著「日本事物誌」のことを古き日本の「墓碑銘」と呼んだのである。「古い日本は死んだのである。亡骸を処理する方法はただ一つ、それを埋葬することである・・・このささやかなる本は、いわば、その墓碑銘たらんとするもので、亡くなった人の多くの非凡な美徳のみならず、また彼らの弱点おも記録するものである」

中略

日本における近代登山の開拓者ウェストンも大正14年(1925)に出版した「知られざる日本を旅して」の中で次のように書いている。「明日の日本が、外面的な物質的進歩と革新の分野において、今日の日本よりはるかに富んだ、おそらくある点ではよりよい国になることは確かなことだろう。しかし、昨日の日本がそうであったように昔のように素朴で絵のように美しい国になることは決してあるまい」

-----引用終わり-----

チェンバレンもウェストンも、日本文明の滅亡を見届けた人である。当事者(日本人)は滅亡を気づけなかった。

外国がもたらした産業革命、唯物主義が それまでの唯心主義をウィルスのように食いつくし滅んだことを。

外国人が予言したように、物質的には確かに豊かになった。一家に一台以上自動車を所有し、飽食と言われるような食べ物の30%はゴミになるような豊かさ。何も物を生産しなくても巨額の富を得ることが可能になり、人生が所有の多少や損得が基準で測られるようになった。これでよいのか。私は滅びた日本の行動規範は、論語・朱子学・陽明学いずれも大陸の文化を日本流にアレンジしたもので日本において開花した文明と解している。

最後に言いたい。この文明の滅亡。これが他国の話だったらともかく日本としては放置は よろしくない。国柄としてよろしくないのだ。

他国と同じようになりましょうというのがいけないのだ。

日本人としての価値観は、モノではなくて心。尊敬されるべきは心の高さ。軽蔑されるべきは心の低さだ。

ウィルスは異国からやってくる。やってきても我々は共に一致して戦わなくてはならない。

教育勅語を教育の外に追い遣った日教組や革新系思想の人に言いたい。あなた達が問題だと言っているこの部分。

「一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶養すべし」

は「万一国難に陥った時、国民全員が大義に基づいて勇気をもって一致協力して皇国日本を守ろう」

ということではないか。至極正しいことを言っているではないか。

ロケットやミサイルを使った戦争しか想像できない貧困な思想を恥じるべきだ。2000年以上続いていると私が思っている日本国が、滅びゆく姿はみたくない。どうぞ延命(日本を)させてください、そのためには私のすべてをささげます。という気持ちで神仏に祈る日々である。どうか力のある、発信力のある人が、この記事を見て国を守るには人心の刷新こそ必要ということに考えを向けていただくよう、こちらも併せて祈る次第である。

プロフィール

代表取締役社長:本間 剛1964年12月生まれ

東京電子専門学校

メディカルエレクトロニクス科卒

趣味 : 読書/仕事

座右の銘 : 吾以外皆吾師カテゴリー

- a) 会社や仕事について想う (17)

- b) 人生/社会観(若人へ) (59)

- c) 健康観(カウントダウン) (7)

- d) 体験/プライベート (28)

- e)日本神話 古事記 やさしい解説 (28)

- f)日清日露大東亜 (9)

- 社長在宅日記 (22)

ブログ検索

-

最新ブログ

月別投稿