President Blog

社長ブログ

d) 体験/プライベートの記事一覧

年末掃除

2018年12月30日

一夜飾りと29日を避けると、今日30日に大掃除をしながらお飾りをつけるしかありません。

先ずは神様です。神棚を卸し、お札を取り出して清浄な布で丁寧に掃除をして注連縄を張替え、新しいお札と御幣を納め供物をお供えして鏡餅を置きます。

障子と網戸を張り替えました。現在の家は障子も2枚しかないですが昔は大変だったでしょう。好きに破っていいと娘に言ったら、下の娘(ワンコです)も頭を出して遊んでいました。

掃除が残りました。大晦日に掃除をしてから『みそかっぱらい』をして「年越し参り」に行きます。

リビングのエアコンも掃除しました。昔はエアコンをバラし、シロッコファンを外して水洗いしたのですが、今はそのパワーが私に有りません。今のエアコンは掃除もしやすく(ルーバーが外れる)なっていますから、掃除機で吸引し大きな汚れを取ってからビンセットに綿などを付け中性洗剤等ファンが侵されないもので丁寧に拭きあげましょう。匂いもなくなり快適性アップ、冷暖房も効率アップ。効果絶大絶対おすすめです。

新年を迎える準備

2018年12月22日

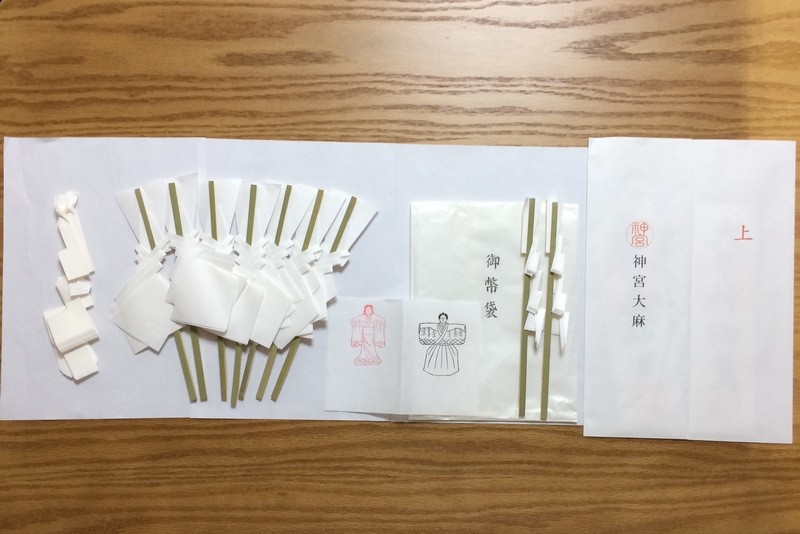

拾六間の住人になって約3年。ここにはきちんと伝統文化が残っています。12月になると回覧板で大麻(お札)と窯〆セットの販売が通知されます。

お札だけを買う人もいますが、私はセットで購入します。今まで住んでいた地域にはこのような習慣がなかったので新鮮な気持ちがしました。

上写真の右から氏神様(地元の神様)と神宮大麻(伊勢神宮の天照皇大神宮)のお札、御幣(ごへい)袋には右から、お祓い2本/男女一組の人形(ひとかた)/御幣7本/紙垂(しで)が2組入っています。

借家住まいの時はただ鴨居にべニア板を載せただけで榊も何もないお札だけの神棚でしたが、ここにきて真っ先に神棚を買って自分でつけました。

家の中にお社があるだけで気が引き締まりますし安心感も得られます。代々こうやって信仰が続いてきたんだと感じます。

そうなのです。これって今でいうところのホームセキュリティなんです。お札を収める神棚が集中監視制御システム、

紙垂の結界で中心を守って御幣を主要な監視場所に設置する。御幣はアンテナであり依り代。神様に見守っていただくポイントのしるしです。

どこにどう置かなければならないということはないですが大事なところを見守っていただくので、昔は竈(かまど)に火の神様用と竈の神様用に複数本、井戸や蔵その他の水回りなどに祀ったそうです。我が家は前の持ち主の方がオール電化にしておられたので火は使いませんが、台所・玄関・トイレ・火災報知器などに置かせていただいています。あちこちに御幣があると留守の時にも見守られているようで安心します。

最後にお祓いのことを書きますが、この2本一つは お正月の神様の供え物を清めるため、もう一つは大晦日に家の中と家族を清めるためのものです。この晦日(みそか)に祓(はら)う ということから『みそかっぱらい 』と言われる地域もあるとか。役目を終えたお祓いは、鬼門の方向に魔除けとして地面に挿します。時々何かを呪っているのか?などという書き込みを見ますが、そうじゃありません。最後の最後まで守っていただいているのです。ありがたいことです。

ペット紹介(中等動物編)

2018年12月02日

上の写真がわが家の動物たちです。わかりにくいですが、セキセイインコの『ルル』 ルルの後ろで同じポーズを取るクサガメの『亀吾』 下の籠の中にいるのが ヒメウズラの『チョコ』です。

亀が中等か?というところが微妙な線ですが、昨年の冬の脱走劇から中等と判断しました。

水槽が浅いと(手が掛かれば)両手で懸垂をして体を持ち上げ腹筋が使えないのに体重を前にかけ外に出る行動を何度もみていますので蓋にオモリ代わりに本を載せていたのですが、その蓋をズラし脱走したのです。

亀はなかなかの俊足です。掃除のときに私道で日向ぼっこをさせてやると、かなりの速さで歩きます。(走りません)

冬に過ごす部屋は2階、しかしどの部屋でも見つかりません。そんなに大きな家でもないのに見つかりません。果たして妻が翌日 見つけた場所は玄関のタタキ。下駄箱下の隅で靴に紛れていたそうです。

部屋を出て、90度曲がっている階段を降り、玄関のタタキに降り隠れていたのですが、どんな姿で脱走を試みたのかを考えると興味がわきます。

現実的には階段も玄関も転げ落ちたのでしょうが、もしかすると人の見ていないところでは2速歩行して階段を1段ずつ降りたのではないか。玄関を開けると外に出られることも知っているのではないか。そう思うとあり得そうでちょっと怖いです。

冬はいつも下の写真の姿勢で下半身を鍛えているので次も狙っているかも知れません。

勤労感謝の日に思う

2018年11月23日

本日は『勤労感謝の日』ですが、戦前は『新嘗祭』(にいなめさい)で文字通り祭日でした。(伊勢神宮では別に神嘗祭があります)

11月23日になったのは太陽暦(新暦)を採用後の明治6年以降です。それ以前は旧暦11月の 2番目の「卯の日」(新暦だと本当は12月)だったのに新暦の11月中卯が11月23日だったから、その日が祭日になりました。その時点で軽い事情のような気がしますが、ともかく11月23日は『勤労感謝の日』となり、新嘗祭は国民の意識のうえでも、現実的にも全くの別物になったということが現実ですね。

『新嘗祭』

その年の新穀を神に献上し神と共に新穀を共食しお祭り(感謝)する。

『勤労感謝の日』

勤労を尊とび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

何かこの二つ、似ているような逆のような不思議なGHQマジックです。(現祝日法はGHQ占領中に制定された)

新嘗祭自体は現在に至るまで千数百年以上、行われていますので国民の意識の中から新嘗祭を含む神道を遠ざけるという目的は達成されいるわけです。

新嘗祭に献上する初穂、今は初穂料として お金で納めることもありますが、かつては日本全国の神社でその地域で一番に実った強くて良い稲穂を選んで神社に献上し翌年の籾種としたそうです。ですから結果 無意識のうちに各地で品種改良が勝手に進んで日本の米は、おいしいということに繋がっているわけです。神様のお考え(神意)にわかないません。

何故お米が大切かが最後になってしまいましたが日本書紀に記載のある天照大神が地上に降臨する孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に授けた三大神勅のうちのひとつである『斎庭稲穂の神勅(ゆにはいなほのしんちよく)』にお米のことが書いてあるからです。(私が孫に言葉を授けるなら本1冊くらいになりそうですが)三つの神勅のうちのひとつであるこの お言葉を現代語訳ですと

『吾が高天原に作る神聖な田の稲穂を わが子に授けましょう。』 ということなのですが このことを良く考えてみてください。

今私たちが食しているお米は、ことき授かった稲穂の子孫であり、それを何世代も真面目に新嘗祭で毎年献上して品種改良した最上品(どんなお米でも)だということなのです。

昔は精米技術が今より劣っていて、旧暦のこのお祭り(12月)がすんでから皆が新米を口にしたのかもしれません今では機械で刈り取り乾燥した新米が早い時期に出回るので、新嘗祭関係なく新米を食べてしまっていますが、このことを知ると。今夜のお米の味はまた違ったものになるかもしれません。

ちなみに、新しい天皇がはじめて行う新嘗祭を大嘗祭といって、とても重要な祭祀なのです。こちらは新暦の11月卯の日に行われます。来年は大嘗祭です。あまり大きく報道されないと思いますが、とても大切な日です。憶えておいてください。

晩秋のハイビスカス

2018年11月10日

カメ同様、10年近く育ててきたハイビスカスも昨年冬の対応の遅れから枯らしてしまいました。枯れてしまったかなと思いつつ冬の間も時々水をやり、暖かくなって外に出しましたが夏の間中 枯れ木の状態でした。

夏の盛りを過ぎた頃、根元に近い部分から葉がでてきて少しずつ枝になり寒くなってから蕾をつけました。それが今咲いています。枯れた古い枝は全て切り落としましたが瑞々しい葉が茂ってきています。

枯れたように見えてもその内側で外に出て咲こうとする力があるのですね。枝が大きかった頃よりむしろ花が大きくなったように感じます。新しく芽吹いた命の力強さに安堵と感動を覚えました。

亀の引っ越し

2018年11月04日

夏は外飼いの亀を冬の家に引っ越しさせました。変な角度で落ち着いています。10年以上飼っています、はじめは3匹いたのです。みな500円玉より少し大きいくらいでした。甥っ子が縁日で買ったのを引き取った亀吉、商店街のペットショップのくじ引きで当たった亀吾(ハズレ?)近くの沼で採ってきた亀太。亀吉はミドリガメ、他はクサガメです。亀吉は3年くらいで事故死させてしまいました。水中に狭い空間があって溺死してしまったのです。亀太は人懐こいかわいい子だったのですが昨年、私の不注意で死なせてしまいました。冬用の水槽が2匹では狭くなったので休みの日に引っ越そうと用意していたのですが数日間に合いませんでした。とても悔やんでいます。動物は口がきけないので人間がよく観察して対応する責任があります。亀太ごめんね。亀吾一人になってしまいましたが。紫外線光とヒーターで元気に冬を越してくれればと思います。それにしてもクサガメは凄く臭いです。家の中で買うものではありません(密閉フタと消臭剤必須)。水替えは毎週必要です。それに在来種だと思っていたら、鯉同様、人気番組で外来種とされているではありませんか。この子は私より長生きするでしょうから先々心配です。

文化の日に思う

2018年11月03日

平成30年は明治元年から満150年。年をとると歳月を短く感じるものです。150年は遠い昔のことではなく感じます。

当時の人たちはのどんな想いで明治を生きたのでしょう。社会構造が根こそぎ変わり夢や希望、不安絶望感が入り乱れていたことでしょう。ただ、歴史上起こったことや人々の行動記録を見ると夢や希望、使命感みたいなもののほうが強かったように思います。明治人の『気概』みたいなものを感じます。

私に娘ができたときから、日本の伝統文化を知らせるのは親の役目と考え、祝祭日はその意味を伝え日章旗を掲げています。ポストに取り外し式のスタンドも自作しました。現代は祝日に日章旗を掲揚する家庭が少ないです。2~3kmくらい離れて1軒みみかけます。日本の祝日だからみんなでお祝いしようという連帯感みたいなものが、核家族化と同時に失われたのでしょうか。祝日と祭日の意味も知っている人のほうが少ないでしょう。

私の生まれた街は日本国籍ではない人が非常にたくさん住んでいる地域でした。両隣もお向かいもそうでしたがそんなことは誰も気にしません。祝日には各家の門前に日章旗がかかって、狭い路地にひしめいていました。

商店街も電柱にお飾りと日章旗が掛かりとても賑やかでした。街に住む誰もが知人であり親戚であるかのような雰囲気で大好きな光景でした。商店街・銭湯・お祭り・縁日・拍子木をたたいて交代での夜回り。思い出すと当時感じた街の匂いがしてきます。今でもそういった地域があるとは思いますが他人の価値観を大切にしてお互い干渉しないというのが一般の風潮ではないでしょうか。個人・家族・地域・国家は大きく見れば繋がっているのですから、せめて国の祝日くらいお互い想いを寄せたいと思います。スポーツの国際大会みたいな大騒ぎじゃなくて良いのです。

現在は祝日法で祝日の定義が決められています。

文化の日は『自由と平和を愛し、文化をすすめるために国民がこぞって祝い、感謝し記念する日』です。

袖振り合う人々に心の中で、おめでたうといって微笑み会釈を交わしたいものです。昔の日本人が自然と身に着けていた心根や所作の美しさは、まねして出来るものではないですし形を同じくしても意味のあることではありません。「お陰さまでありがたう」皆に心の中でそう言いたいと思います、せめて今日だけは。

今の生活

2018年10月13日

この車が私有車です。娘が小さいころはそれなりに出かけていました。

こんな車を持っていながら今はインドア派で行動範囲も狭いです。

そして長年、この借家に住んでいました。私はもともと動物が好きですが

借家ゆえ、金魚やメダカ・ドジョウ・カメを始めセキセイインコ・ヒメウズラなどを飼っていました。 娘が小学生のころ犬が飼いたいと言いだし、それも良いかと大家さんに相談したところ、こんなといっては失礼ながら築30年になろうかという家でも室内飼NGということで諦めました。

40代後半に難病2個持ちになり、50を越えたとき、いずれ同居する気でいた実家で帰ってこなくて良い。と言っていただき(早く言ってよと思いましたが)住宅購入を思い立ってから3日目で築浅中古住宅を運命的に購入しました。

購入を決ても、お金がありません。50過ぎの難病もちで団信保険に入れず。銀行もお金を貸してくれません。最終的に生命保険の受取人である妻を保証人にして、生命保険の掛け金を大きくすることで融資を受けました。今までの家賃並みの保険料を払っています。

そうこうして自分の家を持つことが出来ましたが、満期の75歳までは払えそうもないのでこの後どうなるかは神のみぞ知るです。

今では、娘もだんだん親離れしてきていますのでプロフィール写真のフレブルを孫代わりに妻とかわいがっています。ヒメウズラ・セキセイインコ・カメ・金魚・メダカ・ドジョウも元気で、子供は一人ですが賑やかに過ごしています。おかげさまでございます。

プロフィール

代表取締役社長:本間 剛1964年12月生まれ

東京電子専門学校

メディカルエレクトロニクス科卒

趣味 : 読書/仕事

座右の銘 : 吾以外皆吾師カテゴリー

- a) 会社や仕事について想う (17)

- b) 人生/社会観(若人へ) (59)

- c) 健康観(カウントダウン) (7)

- d) 体験/プライベート (28)

- e)日本神話 古事記 やさしい解説 (28)

- f)日清日露大東亜 (9)

- 社長在宅日記 (22)

ブログ検索

-

最新ブログ

月別投稿