President Blog

社長ブログ

2019年11月の記事一覧

日本神話(10)黄泉の国のくだり 言止め

2019年11月10日

本日は「祝賀御列の儀」でした。今は勤労感謝の日である新嘗祭は皇尊(すめらみこと)が即位して最初の祭りだけ特別に大嘗祭として営まれる大変重要な祭祀です。しかし宮内庁は大嘗宮の規模を前回の2割縮小し建物の一部をプレハブ化し中心の悠紀殿、主基殿を茅葺(かやぶき)から板葺に改めたうえ、招待者も減らすという。この宮内庁という機関は何のためにあるのか。はなはだ疑問だし、このタイミングで女性宮家の話も出てきていて「サラミ戦術」で皇国を貶めることを目的として存在しているとしか思えません。しかし私は信じています。皇祖神が許すはずがないと。

さて、今回は 夜見の國のくだり クライマックスです。

----------

最後(いやはて)に其(そ)の妹伊邪那美命(いもいざなみのみこと)、身自(みみず)から追い来ましき。

爾(すなわ)ち千曳石(ちびきいわ)を其(そ)の黄泉比良坂(よもつひらさか)に引き塞(さ)えて、その石(いわ)を中に置きて、各對(あいむ)き立たして、事戸(ことど)を渡すときに、妹伊邪那美命(いもいざなみのみこと)の言(もう)したまわく「愛(うつく)しき我(あ)が那勢命(なせのみこと)如此爲(かくし)たまわば、汝(みまし)の國(くに)の人草(ひとくさ)一日(ひとひ)に千頭絞(ちがしらくび)り殺(ころ)さむ」ともうしたまいき。爾(ここ)に伊邪那岐命(いざなぎのみこと)の詔(の)りたまわく、「愛(うつく)しき我(あ)が那邇妹命(なにものみこと)、汝然爲(みましし)たまわば、吾(あれ)は一日(ひとひ)に千五百(ちいほ)の産屋(うぶや)立(た)てむとのりたまいき。

----------

しまいに妹伊邪那美命が自ら追ってこられたので千人で引かなければ動かないような巨石を黄泉平坂に置きます。伊邪那美命側の闇国、伊邪那岐命側の光国が仕切られました。その岩を境として二柱の神は「事戸(言止)を渡す」乃ち離縁を申し渡します。

黄泉の国のくだりで私の一番のツボです。おっしゃっていることは「あなたの国の人草(人間)を一日に千人殺してやるから覚悟して」「それなら私は一日に千五百の産屋を立ててみせる(産屋を立てる=子を産む)」ということで、なんともドロドロですが、ここに二つの感動を覚えます。

伊邪那美命は死の世界を司る黄泉津大神(よもつおほかみ)となりました。その大神が一日に千人 黄泉の国に連れていくと宣言したことに対し、光の国の神は一日に千五百人を産むと返す。なんとも心強いではないですか。自然災害が多い日本、今年もたくさんの悲報がありました。しかし、そんな災害の中でも産まれる命があり、それは全日本人の希望です。希望があるから生きてける、子供のことを考えたら頑張れる。少なくとも昔の日本人はそうだったということです。『貧乏人の子沢山』とは日本人にとって嘆きの言葉ではなく希望の発露だったのです。

では今の日本人、少子化とはまさに黄泉津大神の言葉に対し、光明の伊邪那岐命が押されている世界、神の理念に適っていない、いけない状態なのです。日本人。負けてはいけないのです。金がなくて育てられないとか、虐待して殺してしまうとか神の理念に背いていては個人も国も栄えるはずがないではないですか。

もう一つ事戸(言止め)の際の二柱の神の御言葉が共に「愛(うつく)しき我(あ)が・・・」で始まる。「美しい愛おしい私の・・・」という語り掛け。このような局面でも美しい言葉を使う。日本人独特の行動が神の行いとして書かれている。外国人にはわからないでしょう。戦国武将が お互いに名乗りを上げてから1対1で戦う作法にも通じる。元寇の乱で名乗っている途中で射られた武士の絵が残っていますが名乗っている間には攻撃しないなんて、殺し合いの前の流儀なんて、外国人に通じるわけがないし彼らには理解できないでしょう。でも日本人は違うのであります。堂々と戦うのです。

「我は兵を以(もっ)て戦ひを決せん。塩を以て敵を屈せしむる事をせじ」宿敵、武田の困窮時に塩を送った上杉謙信。経営者として謙信に学ぶこと大いにあり。その基は日本の神話と信じます。現代に於いては人殺しではない戦いをしてください。堂々と楽しんで。

「愛しき我が那勢命」「愛しき我が那邇妹命」たとえ離縁であっても、こう言い合える人でありたいものです。

自分の言葉の粗さに恥じ入るばかりの私です。

本日はここまでと致します。

日本神話(9)伊邪那岐命 逃げ還る

2019年10月27日

なぜ見るなと言われると見たくなってしまうのか。神様でも見てしまうのですね。人間が我慢できないのも無理はないかもしれません。大変おぞましいものを観ました。愛しい美しい神の変わり果てた姿。伊邪那岐命は現実を見て逃げ出します。さすがにあきらめがついたのでしょう。

今回は書き下し文の前に注釈を記します。

伊邪那美神は「見たからには還すわけにはいかない」ということで予母都志許賣(よものしこめ)に追いかけさせます。黄泉の国の醜い女ということで「よもつしこめ」幽霊の原型みたいな集団に追いかけられて、伊邪那岐命は黄泉の国の出口を目指します。逃げながら頭の被り物(黒御鬘)を投げ捨てると山ぶどうが生(な)り、これを醜女が食べ時間を稼ぐ、次に美豆良という古代の男性の髪型(長い髪を左右に結いつけた形)に挿してあった櫛を撒いたて生(な)ったタケノコを食べさせて時間を稼ぎます。

最後は千五百の黄泉軍(黄泉の国からの大軍の意味)に追われ、いよいよ黄泉比良坂

(黄泉とひら(昼)の国の境目)にさしかかったとき、そこにあった桃の実を3つ投げると黄泉の大軍はあっという間に逃げて行きました。

伊邪那岐命を追わせる黄泉の国のくだり (感じてください)

----------

於是(ここに)伊邪那岐命 見畏(みかしこみ)て逃げ還ります時に、其の妹伊邪那美神「吾に辱(はじ)見せたまひつ」と言したまひて、即ち予母都志許賣(よものしこめ)を遣はして追わしめき。爾(かれ)伊邪那岐命 黒御鬘(くろみかずら)を取り投げ棄(う)て給いしかば、乃(すなわ)ち蒲子生(えびかずらみな)りき。是を摭(ひり)ひ食む間に逃げ行でますを、猶追(なほお)ひしかば、亦其の右の御(み)美豆良(みづら)に刺させる湯津津間櫛(ゆつつまぐし)を引き闕(か)きて投げ棄(う)て給(たま)ひしかば、乃ち笋(たかむな)生(な)りき。是を抜き食(は)む間に、逃げ行でましき。且後(またのち)には其(か)の八(やくさ)の雷神(いかづちかみ)に千五百(ちいほ)の黄泉軍(よもついくさ) を副(そ)へて追はしめき。爾(かれ) 御佩(みは)かせる十拳剣(とつかつるぎ)を抜きて、後手(しりえで)に布伎都都(ふきつつ)逃げませるを、猶追(なおお)ひて黄泉比良坂(よもつひらさか)の坂本に至る時に、其の坂本なる桃子(もものみ)を三箇取(みつと)りて、待ち撃ちたまいしかば、悉(ことごと)に逃げ返りき。爾(ここ)に伊邪那岐命 桃子に告(の)りたまわく、汝吾(いましあ)を助(たすけ)しが如(ごと)、葦原中国(あしはらなかつくに)の所有(あらゆる)うつくしき靑人草(あおひとくさ)の、苦瀬(うきせ)に落ちて、患惚(くるし)まん時に、助けよと告(の)りたまひて、意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)と號(い)う名を賜(たま)いき。

----------

逃げ切った伊邪那岐命は桃の実に告げます。葦原中国のうつくしき靑人草(人間界の大切な人々)が苦しんでいるとき今私にしてくれたように助けなさいとおっしゃり、桃に意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)と名を与えたということです。そう、桃の実は「おおかむづみ」(大神の実) という神の実だったのです。桃の実は生命の象徴。具合が悪い時、桃缶が食べたくなるのはそういう事なのでせうか。山ぶどうやタケノコも強い生命力を示したものです。既に神様が葦原中国の全ての民(吾々)を大切に想ってくださっていることが伝わるくだりですね。

次は対偶神 伊邪那岐命・伊邪那美命最後のお別れに続きます。

本日はここまでと致します。

日本神話番外 『反省とお詫び』

2019年10月27日

ブログを読んでくださるかたから、古事記の話が始まってから内容が難しくなったという声を多くいただき大変反省しています。なぜかと言えば『古事記』が面白いと一人でも多く興味をもってほしいと書いているのに真逆の感想をいただいたからです。

私の文章能力が乏しいのと、自分でいうのもなんですが真面目に書きすぎているのでしょうか。読んでいただいている方にもう一度申し上げます。

『もっと気楽に読んでください』

書き下し文に、たくさん「かな」が振ってありますが漢字の意味を追わないで、さらっと読んで感じてください。

日本人ならそこから何かを汲む。そのヒントは私個人の解釈が書き下し文の後に書いてある。そんな感じです。

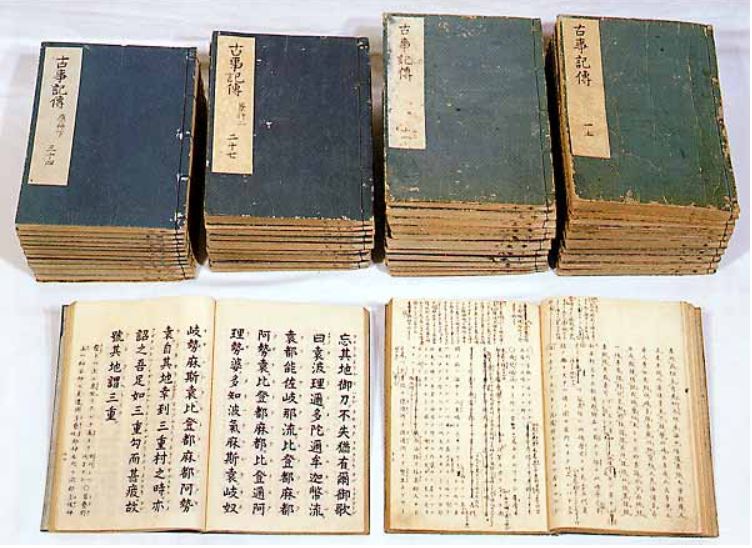

何しろまた真面目になりますが 1300年前の人(稗田阿礼(ひえたのあれ))が その時すでに古文だった本や言い伝えを口述したものを(太安万侶(おおのやすまろ))が聞いたままに漢文で書いたのですよ。後世の人に読めるはずないのです。それを江戸時代に本居宣長(もとおりのりなが)先生が35年かけて日本語を翻訳したのです『古事記伝』として、だからその時点で本居宣長先生の注訳書なのです。ただその正確性は折り紙付き、本居宣長という人物を知る人ならわかります。

写真の本「宣長にまねぶ」(本居宣長記念館館長 吉田悦之さん著)の帯に「志は、忙しかったら今日は休みというようなそんな軽いものではない」とか、自分が歩んだ人生を振り返り、宣長は「心力を尽くした」と言う。とあります。本居宣長先生は一生に一日でも無駄にしなかった人だと思います。毎日真実とは何か、源氏物語、万葉集など様々な古典を研究し尽くし、35年かけて古事記を現代人(江戸から現代人含む)が読める形にした。その執念は恐ろしささえ感じます。

古事記の書き出しは、ブログにも書きましたが『天地(あめつち)の初発(はじめ)の時、高天原(たかあまはら)に成りませる神の名(みな)は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)』でしたね。本居宣長先生は「天地」の読みを「あめつち」に決めるのに5年半かかったそうです。この一文字にさえずっと思いを巡らしていたわけです。

あら、また難しくなってしまいましたか?そうではなくて、稗田阿礼の口述を聞いた時代の人に匹敵する正確性が古事記伝にあるはずだから、書き下し文を読めば間違いなく古事記の神髄に触れることができて、触れさえすれば日本人なら何か感じる。『先ずは 感じるだけで充分』と言いたいのです。

神々の名前を全て覚える必要はないです。一つ一つの出来事を楽しんでみてください。私たちにはこんな素晴らしい『神話』を持つ民族なのです。『即位礼正殿の儀』を拝見し、感動した人がたくさんいたはずですが、もっともっと壮大な『神から連なる大和民族の神話』が身近にあるのに、なぜ興味をお持ちにならないのか。私は不思議でなりません。

「神話を失った民族は滅ぶ」ということがばあります。これが本当か嘘かはどうでもよいです。でも神話を知らされなくなったのはなぜでしょう。そこは考える必要がありそうです。皇室の行事と言いますが、天皇陛下の御勤めが国事行為と私的行為に分けられてしまっているのは異常事態です。私心のない天皇(すめらみこと)には私は無い、すべては大御宝(国民)と神のための行為なのです。大和民族の神話を知るとそういったこともやがて感じることができるようになります。

結局難しかったでしょうか。反省反省 頓首合掌。

日本神話(8)伊邪那岐命 黄泉国訪問

2019年10月20日

本筋に入る前に場所(空間における位置ではない)の確認です。いろいろな場所の言葉が出てきます。神の名(みな)も場所も読み方もいろいろです。読み仮名は私の解釈の読み方を選択して書いています。

・高天原(たああまはら)=天上界

・黄泉国(よもつくに)=夜見ノ国(よみのくに)

=根堅洲国(ねのかたすくに)=根国(ねのくに)=霊の世界

・葦原中国(あしはらなかつくに)=人の住む現象界

大きく分けてこの3つですが、黄泉国については諸説あります。読み進めばわかりますが 黄泉国=夜見之国=夜見(闇)これらは同じだと思いますが根堅洲国=根国と前記の闇の国は分けなくてはいけないと思います。私の感じるところでは黄泉(闇)は「物質の死」を表している場所(神は物質ではありませんが)根堅洲国は「霊の鎮まる場所」というニュアンスだと思います。

さて本題の伊邪那岐命と伊邪那美命の再会と本当の最後の別れのくだりです。

----------

是(ここ)其(そ)の妹伊邪那美命(いざなみのみこと)に相見まく欲(おも)おして、黄泉国に追い往(い)でましき。爾(すなわ)ち殿騰戸(とのあげど)より出で向(むか)えます時に、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)語らひたまいく

「愛(うつくしき)我(あ)が那邇妹命(なにものみこと)よ、吾汝(あれみまし)との作れる国は未(いま)だ作り竟(お)えずあれば還(かへ)りまさね」と詔(の)りたまいき。爾(ここ)に伊邪那美命(いざなみのみこと)の答白(もう)したまわく、「悔しき哉(かな)、速(と)く来まさずして。吾(あ)は黃泉戸喫為(よもゆへぐいし)つ。」

然(しか)れども愛(うつくし)き我(あ)が那勢命(なせみこと)、入り来坐(きま)せる事恐(ことかしこ)ければ還(かへ)り欲(な)むを且(しばら)く黃泉神(よもつかみ)相論(あげつら)はむ。

我(あ)を莫視(なみ)たまいそ。如此白(かくもお)して、其の殿内(とのぬち)に還(かへ)入りしませる間甚久(ほどいとひさ)しくて待ち難(か)ねたまいき。故(かれ)左の御美豆良(みみづら)に刺させる湯津津間櫛(ゆつつまぐし)の男柱一箇(をばしらひとつ)取り闕(か)きて一火燭(ひとつびと)もして入り見ます時に。宇士多加礼許呂呂岐(うじたかれころろぎ)て、頭(かしら)には大雷居(おほいかづちを)り、胸(みむね)に火雷居(ほのいかづちを)り、腹には黒雷居(くろいかづちを)り、陰(みほと)には者拆雷居(さくいかづちを)り、左の手(みて)には若雷居(わかいかづちを)り、右の手(みて)に土雷居(つちいかづちを)り、左の足(みあし)に鳴雷居(なるいかづちを)り、右の足には伏雷居(ふしいかづちを)り、并(あはせ)て八雷神成(やくさのいかづちがみな)り 居(お)りき。

----------

伊邪那岐命はどうしても伊邪那美命に会いたくて黄泉国に出かけます。諦めようとしたけれど諦められなかったのでしょう。また一緒に国生みをしようとの申し出に伊邪那美命が応えます。「大変残念だけれど遅かった。夜見の国の食べ物を食べてしまったのでもう高天原には帰れなくなってしまった」 なぜもっと早く来てくれなかったの。ということです。「しかし黄泉神に相談してまいりますから待っていてください。そのあいだ私の姿を見てはいけません」と言い残して殿内に入ります。

どこかで聞いたようなお話です。私の姿を見てはいけませんと言われると。開けてしまう。開けてしまった後は書き下し文を読んでいただければわかる通り。書くのも憚られるほどの変わり果てた姿を見てしまいます。このお話はまだ途中です。最後のお別れの話の前段階です。

本日はここまでと致します。

日本神話番外 確認 『古事記の味わいかた』

2019年10月20日

古事記を知らない人に興味を持っていただくために、これまで自分なりにブログを書いてきましたが、今ここで一度、古事記の意義について確認したいと思います。理由は意外にも身近に古事記が好き、とか古事記を何十年も研究しているというかたが多かったので、無論そういう方はご存知でしょうし説明の必要もない、というよりむしろ私が教えを請わなければならないのですが、皆さん一致しているのは古事記の中に日本人の生き方、こうするべき、こうすべきではないということが神話という形で描いてあるということを知っている。そして日本現状をみたとき、古事記を再考して知らしめなくてはいけないのではないかと皆思っているのです。

そこで古事記はどういうふうに味わうか。ということを一度お話ししておこうと思いました『味わう』というところがミソ。(味だから味噌ではありません)

カテゴリーの初めに書いたように原典は稗田阿礼(ひえたのあれ)の口伝を太安万侶が筆記したものです。

漢文で書かれて、外国向けの日本書紀の陰に隠れた存在であったものを、古事記こそ大和民族のための原書であるということを歴史学者でもある水戸光圀公が気付かれ国学者(本業は医師)の本居宣長先生に至って古い漢文の形で残っていた古事記を日本人が読める『古事記伝』というかたちであらわしたものを現代の私たちが受け継いでいるわけです。本居宣長先生が35年の歳月をかけて44巻の注釈書としてあらわしたのが『古事記伝』これに、訓読みをつけたものが『古訓古事記』さらに漢字かな交じりで書き改めて、がようやく我々が読める『書き下し文』ができたという流れです。

ですから古事記の原書が読める人はいないと思いますが、『古事記伝』の原文を勉強しているかたが大和民族の理念を理解するのに近いと思います。しかしそれだけではありません。学問や研究だけではないし、そんな難しくしなくてもいいと思います。もっと『古事記』は身近でいいんです。というより身近じゃなければならないのです。

古事記は口承されたものであるということは『音』が大事ということなのです。『音』で解釈する。逆説的ですが、大和民族なら音で、或いは書き下し文でも『解釈』できるでしょう。というものなのです。何十年も人生をかけて解釈した本居宣長先生の注釈がより正確なのは当たり前なのですが、その精髄は日本人なら感じることができると私は思っており。ブログには私なりの解釈を若干加えさせていただいていることを再度申しておきます。

だから皆さんにも興味を持ったらいろいろな本を読んで、それぞれに感じてほしいです。それが味わうということなのだと思います。古事記は味わうもの(自らの生活に重ね汲み取るもの)ということです。

日本神話(7)最愛の神 お別れ

2019年09月28日

対偶神としての伊邪那岐命・伊邪那美命、神世七代の一番最後に現れた対の神は一方を、お失いになられました。

共に地球・国土・住居に関する神々・自然現象の神々・生産に関する神々・水・土・山・等、生きとし生けるものを生かすための基本をお産みに鳴った神。人間の夫婦という形の手本ともいうべき神。一柱になられてどうなるのでしょうか。

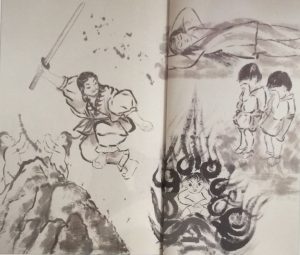

(イラストは故・出雲井晶先生の『絵で読む日本の神話』のものです。出版社には電話をしましたが故人であり許可をとることは出来ないということでしたので関係者から問題と連絡いただければ直ぐに削除します。)

《6》 『古事記』 お別れ2 迦具土神被殺(かぐつちのかみころさえ)のくだり

----------

故(かれ)爾(ここ)に伊邪那岐命 詔(の)りたまわく、愛(うつくしき)わが那邇妹命(なにものみこと)や。子の一木(ひとつげ)に易(か)えつる乎(かも)と謂(の)りたまいて、乃(すなわ)ち御枕方(みまくらべ)に匍匐(はらばい)、御足方(みあとべ)に匍匐いて、哭(な)き給う時に、御涙に成りませる神は、香山の畝尾(うねお)の木本(このもと)に坐(いま)す、名は泣澤女神(なきさわめのかみ)。故其(かれそ)の神避(かむさ)りましし伊邪那美神は、出雲國と伯伎國(ははきのくに)との堺、比婆之山に葬(かくし)まつりき。於是(ここに)伊邪那岐命、御佩(みは)かせる十拳剣(とつかのつるぎ)を抜きて、其の子(みこ)迦具土神の頸(みくび)を斬りたまふ。爾(ここ)其の御刀(みはかし)の前(さき)に著(つ)ける血湯津石村(ちゆついしむら)に走(たばし)り就きて成りませる神の名は石拆神(いわさくのかみ)、次に根拆神(ねさくのかみ)、次に石筒之男神(いわつつのおのかみ)。次に御刀(みはかし)の本(もと)に著(つ)ける血も湯津石村に走(たばし)り就きて成りませる神の名は甕速日神(みかはやびのかみ)

次に樋速日神(ひはやびのかみ)、次に建御雷男神(たけみかづちのおのかみ)、亦の名は建布都神(たけふつのかみ)、亦の名は豊布都神(とよふつのかみ)、次に御刀(みはかし)の手上(たがみ)に集まれる血、手俣(たなまた)より漏(く)き出て成りませる神の名は闇淤加美神(くらおかみのかみ)、次に闇御津羽神(くらみつはのかみ)。上の件(くだり)、石拆神より以下(しも)闇御津羽神まで、併(あわ)せて八神(はやしら)は御刀(みはかし)に因(よ)りて生(な)りませる神なり。

----------

このくだりは現代人の私たちには、かなりショッキングです。『十拳剣という長剣で自らの子(みこ)迦具土神の頸(みくび)を撥ねた』なんて野蛮な人種なのと言ってしまう人もいる訳です。これを大東亜戦争と結びつける人もいます。何しろ教育勅語を戦争と繋げてしまう人もいるくらいですから。

しかし私は思います。現代の価値観で当時の神話を語るのはナンセンスであると。大東亜戦争の時代のことでさえ現代の価値観で語ってはいけないのだと。

私たちの祖先が行った行為は今の価値観で蛮行と感じても当時は正義だったということで良いのです。当たり前ですが今の人が当事と同じことをやってはだめです。それと、当事あったであろう個々の人間の犯罪行為は非難されるべきでしょう。でも少なくとも、私の祖父母が行った日本国を守ろうとする行為は崇高なものであったと私は信じます。脱線しました。

御刀(みはかし)によって迦具土神を斬り、そこから八柱の神々が生まれます。其の中で建御雷男神(たけみかづちのおのかみ)= 建御雷(たてみかづち)は後の國譲りで大きな働きをする神ですので覚えておきましょう。

そして、物語は、伊邪那岐命と伊邪那美命の再会と本当の最後の別れに繋がってまいります。ここから貴方は何を汲むでしょうか。純愛の最後に訪れるもの。次のくだりは悲しくても美しい男女の物語であります。

本日はここまでといたします。

日本神話(6)神生み 身近なる神々の誕生 そして別れ

2019年09月28日

国産み(日本の国土)を終えた伊邪那岐命、伊邪那美命は次に『居住』『自然現象』『生産』と、人間が生きていくうえで必要な神々を産んでいきます。また、二柱の神によって産まれた神々も、それぞれに関係する神を産んでいきます。それら一柱一柱については、ここでは最低限のお名前しか触れません。あまりに多くて難しくなってしまいますから。

二柱の神が生んだのは 14嶋35柱とも40柱ともいわれ、正確な数はわかりません。(数えても一致しない)重複や抜けもあるのだとは思いますが数などは無意味なのです。

順調な神産み、しかし別れは突然やってきます。

《5》 『古事記』 お別れ 伊邪那美命御石隠(みいわがくり)のくだり

----------

次に産みませる神の名(みな)は、鳥之岩楠船神(とりのいわくすぶねのかみ)、亦(また)の名は天鳥船神(あまのとりふねのかみ)と謂(もう)す。次に大宣都比賣神(おおげつひめのかみ)を生みまし、次に火之夜藝速男神(ひのやぎはやをのかみ)を生みましき。亦の名は、火之炫毘古神(ひのかがびこのかみ)と謂し、亦の名は火之(ひの)迦具土神(かぐつちのかみ)と謂す。此の子(みこ)を生みますに因り、美蕃登(みほと)灸(やか)えて病み臥(こや)せり。多具理(たぐり)に生(な)りませる神の名は金山毘古神(かみやまびこのかみ)次に金山毘賣神(かみやまびこのかみ)次に屎(くそ)に成りませる神の名は波邇夜須毘古神(はにやすびこのかみ)次に波邇夜須毘賣神(はにやすびこのかみ)次に尿(まゆり)に成りませる神の名は彌都波能賣神(みつはやめのかみ)、次に和久産巣日神(わくむすびのかみ)。此の神の子(みこ)を豊宇気毘売神(とようけびめのかみ)と謂す。故(かれ)伊邪那美神は、火の神を生みませるに因りて遂(つい)に神避(かむさ)り坐(ま)しぬ。

----------

伊邪那岐命と伊邪那美命による神生みでしたが、火の神、迦具土(カグツチ)を生むことで、伊邪那美命は美蕃登(みほと)灸(やか)かえる = ほと(陰部)に火傷を負い臥せた。とあります。神様が火傷し臥せる。これは象徴的に口承された伝聞なので真実であって事実ではないのです。(真実と事実の違いはブログの初めのほうに書いてあります) 臥せた状態でさらに伊邪那美命による神生みはつづきます。

私が、この件(くだり)で興味深い点は、『天鳥船』という空飛ぶ船の出現が予言されていること。屎や尿からも神々が生まれる、循環型社会の発想が既にあること。等です。古事記は古代日本人が口承で受け継いできた理想とする概念や発想を記したものと以前書きましたが読み聴きした人の数だけ解釈があっても良いと思います。しかし、読み聴きすれば日本人なら同じような何かを感じると思います。そう、感じるんです。

豊宇気毘売神は今でも伊勢神宮の外宮、豊受大神宮(とようけのだいじんぐう)に、天照大御神のお食事をお世話する豊受大御神(とようけのおみかみ)として祀られるいますね。

伊邪那美命は神避り坐した。消滅したのでは決してありません。天界から違う次元に行かれたという意味です。

本日はこの続きまで書かせていただきます。この件は、ここまでといたします。

日本神話(5)国産み 日本(大八洲)誕生

2019年09月15日

伊邪那岐命、伊邪那美命が国の他、多くを産んでいきます。

「イザ」は剣術の立会いの「イザ」(二つが結び合うこと)

「ナギ」「ナミ」は凪と波。記紀、特に古事記は口述(言葉)を表音文字(音で表す)当て字で書かれているので文字に意味が無いものもあるわけで、音のイメージが真実に近いのです。

この二柱の「ナギ」と「ナミ」の神は高天原(たかあまはら)での実績だけでなく、後々その心の動きや、行動等が現代の日本人の生き方に語りかけるものが沢山あるので、この項は私も心を込めて記したいと思います。

「淤能碁呂嶋」古事記の時代、日本は地動説があったのではないと思いますが、「自轉島」(じてんじま)と書いてあるところに古代日本人の理屈ではない感性の一端を見る思いがします。

《4》 『古事記』 国産み 難産(みとのまぐわいのくだり)

----------

其の嶋に天降(あも)り坐(ま)して、天之御柱(あまのみはしら)を見立て、八尋殿(やひろどの)を見立てたまひき。

於是其(ここにそ)の妹伊邪那美命に 「汝(な)が身は如何(いかに)か成れる」 と問日(とひ)たまへば、「吾(あ)が身は、成(な)り成(な)りて成(な)り合はざる處(ところ)一處(ひとところ)あり」 と答へたまひき。

於是(ここ)に伊邪那岐命詔(の)りたまはく、「我が身は、成(な)り成(な)りて成(な)り餘(あま)れる處一處(ところひとところ)あり。故(かれ)此の吾が身の成り餘(あま)れる處(ところ)を、汝が身の成り合はざる處にさし塞(ふさ)ぎて、國土(くに)生成(うみな)さむと以爲(おも)ふは奈何(いかに)」とのり給へば、伊邪那美命 「然善けむ(しかよけむ)」 と答へたまひき。

爾(ここ)に伊邪那岐命、然らば吾と汝と是の天之御柱(あめのみはしら)を行き廻(めぐ)り逢(あ)いてみとのまぐわい為(な)せと詔(のり)りたまいき

如此言(かくい)い期(ちぎ)りて、乃(すなわ)ち汝(な)は右より廻(めぐ)り逢(あ)へ、我(あ)は左より廻り逢はむと詔(の)りたまひ、約(ちぎ)り竟(お)へて廻ります時に、伊邪那美命、先ず「阿那邇夜志(あなにやし)愛(え)袁登古袁(おとこを)」と言(の)りたまひ、後に伊邪那岐命、「阿那邇夜志(あなにやし)、愛(え)袁登売袁(おとめを)」と言(の)りたまひき。各言りたまひ竟(お)へて後に、其の妹(いも)に「女人(おみな)を言先だちて良(よ)はず」と告日(の)りたまひき。然れどもくみどに興(おこ)して、子(みこ)水蛭子(ひるこ)を生みたまひき。此(こ)の子(みこ)は葦船(あしぶね)に入れて流し去(す)てつ。次に淡嶋(あわしま)を生みたまひき。是(これ)も亦(また)、子(みこ)の例(かず)には入らず。

於是二柱(ここにふたはしら)の神議(かみはか)りためひつらく「今吾(いまあ)が生める子不良(みこふさわず)。猶天神(なおあまつかみ)の御所(みところ)に白(もう)すべし」とのたまひて、即ち共に参上りて、天神の命(みこと)を請(こ)ひたまひき、爾(ここ)に天神の命以(みことも)ちて、布斗麻邇(ふとまに)に卜相(うら)へて詔(の)りたまひつらく、「女(おみな)を言先(ことさき)だちさしに因(よ)りて不良(ふさわず)。亦還(またかえり)り降(くだ)りて改め言へ」とのりたまいき。故爾(かれすなわ)ち反(かえ)り降(くだ)りまして、更(さら)に其の天之御柱(あめのみはしら)を先(さき)の如往(ごとくゆ)き廻(めぐり)りたまひき。於是(ここに)伊邪那岐命先ず「阿那邇夜志(あなにやし)、愛(え)袁登売袁(おとめを)」と言(の)りたまひ、後に妹伊邪那美命、「阿那邇夜志(あなにやし)愛(え)袁登古袁(おとこを)」と言(の)りたまひき。如此言りたまい竟(お)へて、御合(みあ)いまして、子(みこ)淡道之穂之狭別嶋(あわじのほのさわけのしま)を生みたまひき。次に伊予之二名嶋(いよのふたなのしま)を生みたまひき・・・

----------

かなり長くなってしまったのですが、大切なところなので分割しませんでした。

伊邪那岐命、伊邪那美命が地球上に八尋殿という神殿と天之御柱を建てました。この二柱の神が我々ような物質的な存在だと考えてしまうのは私には違和感があります。生命が誕生する前の神をわかりやすく人格化して原理を説明していると理解することをお勧めします。

陰陽相鳴って国土をはじめ色々なものが産まれてゆくお話の始まりです。異なる働きの生きものが互いに結束して新しいものを産む。生産とはうまく云ったものです。

伊邪那岐命は鳴っても鳴っても収まらぬところがある。伊邪那美命は鳴っても鳴っても埋まらぬところがある。そこで伊邪那岐命が「貴女の埋まらぬところに私の収まらぬところを刺し塞ぎて国を生もうと思うがどうか?」とお尋ねになった。その答えが伊邪那美命の「然善けむ」(しかよけむ)。『それは良いことですね』です。この素晴らしい日本語はどこで無くなってしまったのでしょうか。「然善けむ」・・響きが良いですね。また、とても誠実な感じがします。また、伊邪那岐命も私がそう決めたのだから従えではなく、あなたはどう思うか?と聞いているところも日本の男神(男性)独特の矜持みたいなものを感じます。

次に天之御柱を伊邪那美命(女性神)が右から伊邪那岐命(男性神)が左から回ることになりますが、女性神(陰)= 水極(みぎ) 男性神(陽)= 火足(ひたり)。ちょっと前までは手相を観るときは女性が右手、男性が左手だったことも関係しているように思います。(今はどちらの手ということはないようですが)

さて天之御柱を廻って逢ったとき、先に伊邪那美命が「阿那邇夜志愛袁登古袁」(なんて愛おしくいい男でせう)と言った後、伊邪那岐命が「阿那邇夜志愛袁登売袁」(なんて愛おしくいい女でせう)と言ったのです。結果生まれた子(みこ)は水蛭子(ひるこ)と淡嶋(あわしま)共に不完全だったのです。

二柱は悩んで天神(あまつかみ)に相談に上がります。神様が悩んで相談、そう悩んだときは目上の人に相談すべき。(目上なら誰でも良いわけではないです)天神はフトマニで占い、「女性神が先に声をかけたのがいけなかった。やり直しなさい」ということで、今度は男性神から声をかけることで、淡路島を始めとし、大八島を生んでいきます。8つだけではなく後に追加もありますが地図と地域を貼っておきました。この時代(古事記が書かれた時代)、東北や北海道の情報が乏しかったことがわかります。

国生みがはじめ失敗したわけは、天地(あめつち)陰陽の絶対法則に反したからです。男が偉いから先、女が偉くないから後、なのではなく野球でいう投手と捕手のような役割分担、厳然たる天地の真理に反した場合、

物事が成就(鳴らない)しないということが書かれているわけです。『分担・区別ありて差別なし』であります。

大変長くなりましたが 大事な部分ですので繰り返しお読みください。

本日はここまでといたします。

日本神話(4)地球誕生 神様の初めのおはたらき

2019年09月14日

前回は『神世七代』まで書きました。神様一柱一柱に、別々のお働きがありますが、そこは一挙省略させていただきます。

神世七代の最後にお出ましに鳴った。男女一対の神。伊邪那岐命(いざなぎのみこと)伊邪那美命(いざなみのみこと)。神様は肉体を持っているわけではありませんから、男(陽)の役割、女(陰)の役割を持つ神といえます。

この二柱の神様のお働きから神話は一気に身近になってきます。日本の神様は、とにかく人に近いと申しますか、人間味があります。海外の神様は、全知全能で何でも出来てしまう、すごい力をお持ちのイメージが強いですが、日本の神様は「泣いたり」「笑ったり」「悩んだり」「苦しんだり」するのです。

伊邪那岐命・伊邪那美命この重要な二柱のお話をするのに、無料のイラスト屋さんの絵はあまりにも可愛すぎるので、Wikiさんから「天瓊を以て滄海を探るの図」

小林永濯(明治時代)の絵をお借りしました。

《3》 『古事記』 伊邪那岐命・伊邪那美命のはじめのおはたらきを紹介します。

----------

於是天神諸(ここにあまつかみもろもろ)の命以(みことも)ちて、伊邪那岐命、伊邪那美命 二柱の神に「この多陀用幣琉国(ただよえるくに)を修理(つくり)固め成せ」と詔(のりこ)ちて、天沼矛(あまのぬぼこ)を賜(たま)ひて言依(ことよ)さし賜いき。故(かれ)二柱の神、天の浮橋に立たして、その沼矛を指(さ)し下(お)ろして画(か)きたまへば、塩許袁呂許袁呂(しおころこおろ)に画き鳴して 引き上げたまう時に、其(その)の矛(ほこ)の末(さき)より垂(したたり)り落つる塩、累積(つも)りて嶋(しま)と成りき。 是(これ)淤能碁呂嶋(おのごろじま)なり。

----------

初めてのおはたらきは、天神(あまつかみ)(高御産巣日神・神産巣日神)の御言葉のままに多陀用幣琉国(ただよえるくに)これは『天地初発』の浮脂(うきあぶら)の如くして、久羅下那洲多陀用幣琉時(くらげなすただよえるとき)の暗くドロドロの世界のことです。そこを天地貫く天沼矛(あまのぬぼこ)を使って二柱の陰陽の力で作り固めよ(創造せよ)と天沼矛(高天原の沼矛)を授かりました。二柱の神は天の浮橋の上に立ち、塩コオロコオロとかき鳴らし(混ぜ)たところ沼矛の先端から滴(したた)った塩が凝固して淤能碁呂嶋(おのごろじま)になった。ということです。

神様が天神に命ぜられたとおりにしたら淤能碁呂嶋(自ら転がる島 → 自転する嶋 → 地球)ができた。国生みの初めの一歩、地球誕生の件りでした。(淤能碁呂嶋には諸説ありますが私は地球のことと信じています)

本日はここまでといたします。

日本神話(3)天地初発 神世七代まで

2019年09月07日

前回は、『天地初発』、天地のはじめのとき初めて鳴り響く神(日本人)の理念について書きました。

古事記については、いろいろな書物を読んだりDVDやネットを見たりして得た現在の知識としてあることが、どこに出典があるのかわからなくなってしまっていますが、解釈については基本的に写真の2冊が基になっています。いずれも「光明思想家」谷口雅春先生の著書です。文字の無い時代の神話を中心に『古事記』が「紀伝体」で書かれているということは、文字ではなくて、言霊(ことだま)的に読む(解釈する)ということが大切です。よって古事記の言霊的解釈の部分は雅春先生の本が参考になります。

しかし2冊をそのまま引用すると、難しすぎるのと、かなり宗教的になってしまい私の意図とかけ離れてしまうので、参考にはしていますが、当ブログは私の解釈で書かれているとご理解ください。

これは私、個人の見解ですが 古事記を研究した人はたくさんいた(今でもいる)のですが、古事記に書かれている文字を研究しても、そもそも古事記の基になっている現存しない『帝記』『旧辞』は文字が無かった時代に口承されてきたお話ですから、その意味を太安万侶が筆記した文字に求めても概ねの意味は読めても一文字一文字にこだわるのはナンセンスなのではないでしょうか。そこで研究者ではない素人の私は戦前の教育を受けていた人、或いは各家庭で常識的に語り継がれていたことを現代の若い人にも知ってもらいたい。そして日本人というもの(血統や出自でいっているのではありません)がどのような理念で生まれ、どのように繋がって、どう生きていけばよいのかということのヒントが、ここに書かれていますよ。ということを、お知らせするという趣旨でブログにアップさせていただきます。

少し戻りますが、谷口先生は、始めに鳴り響いた『天之御中主神』は天の真ん中を貫く神という意味で名詞ではなく、その名の之は「天の〇〇」の之、「身を隠したまひき」とは、姿形が無いから、それらの神の之は同じく説明の之、以降の神の之は名詞(之まで入れて名前)と云われています。その中でも『天之御中主神』は特別です。この唯一絶対神は、初発の一番初めにお出ましに鳴られるだけで後には出てきません。逆に申しますと天之御中主神の理念が後の神話の中心を貫いているから天の真ん中の本源神とも云えるのです。

《2》 『古事記』 2回目は 『神世七代』 までを紹介します。

----------

次に成りませる神の名(みな)は、国之常立神(1)(くにのとこたちのかみ)、次に豊雲野神(2)(とよくもぬのかみ)。此の二柱の神も独神成(ひとりがみな)り坐(ま)して、身をかくしたまひき。次に成りませる神の

名は宇比地邇神(3-1)(うひぢにのかみ)、次に妹須比智邇神(3-2)(いもすひぢにのかみ)

次に角杙神(4-1)(つぬぐいのかみ)、次に妹活杙神(4-1)(いもいくぐいのかみ)

次に意富斗能地神(5-1)(おおとのぢのかみ)次に妹大斗乃辨神(5-1)(いもおおとのべのかみ)

次に淤母陀琉神(6-1)(おもだるのかみ)次に妹阿夜訶志古泥神(6-1)(いもあやかしこねのかみ)

次に伊邪那岐神(7-1)(いざなぎのかみ)次に妹伊邪那美神(7-1)(いもいざなみのかみ)

----------

ちなみに日本書紀では国之常立神が初めの神様です。

( )カッコに1から7までの数字が入っていますが、その1から7が何代目の神様かを表しています。つまり3から7までは二柱一対の神様であるということです。神様に性別は無いのですが妹とついているのは、ベアでおはたらきになる陰陽の『陰』の役割を持つ神様ということで、一般的に陽が男性神、陰が女性神ということになります。こういうと現代のジェンダーフリーの価値観からは男尊女卑と云われてしまうのですが、日本では陽が偉くて陰が下位であるということは、突き詰めていくと無いことがわかります。ただ、理解が浅いと、これから続く物語が男尊女卑に見えてしまうでしょう。このあたりは、納得がいかなければ自分で調べていただくしかありません。

このペアを含め7代の神様を『神世七代』(かみよななよ)と申しまして、「別天つ神」の最後に天之常立神が、『神世七代』の初めに国之常立神が出現されていることからわかるように、物語はこれから高天原(天上)から葦原中国(地上)へと続いていくきっかけとなる伊邪那岐命(いざなぎのみこと)伊邪那美命(いざなみのみこと)が神世七代の最後に登場されるわけです。 本日はここまでといたします。

プロフィール

代表取締役社長:本間 剛1964年12月生まれ

東京電子専門学校

メディカルエレクトロニクス科卒

趣味 : 読書/仕事

座右の銘 : 吾以外皆吾師カテゴリー

- a) 会社や仕事について想う (17)

- b) 人生/社会観(若人へ) (59)

- c) 健康観(カウントダウン) (7)

- d) 体験/プライベート (28)

- e)日本神話 古事記 やさしい解説 (28)

- f)日清日露大東亜 (9)

- 社長在宅日記 (22)

ブログ検索

-

最新ブログ

月別投稿