President Blog

社長ブログ

2020年2月の記事一覧

日本神話(17)天照大御神・建速須佐之男命 宇気比/誓約/受霊(うけひ)

2020年02月08日

あなたは自らの心(清く正しきこと)を証明しなければならない局面で、どんな方法でそれを示しますか。

古来、日本人は「穢(きたな)き心」「清明(あか)き心(きよい心)」というものを非常に大事なこととして生活してきました。(穢(けが)れ(汚れ))というものを忌み嫌い、清いということを好む民族なのです。

身を清める、手を清める、建築物はシンプルな白木で作る。悪いことをしたら(していなくても)切腹。生き方も、経済も清きを求め汚き行いを最も軽蔑しました。

今はどうでしょう。お金持ちの方が特権を持っていたりしませんか。もちろん世のため人のため(神のため)に努力をした結果、お金持ちになったのなら結構ですが、自己の利益の追求や他を犠牲にしての成り上がりは古来最も軽蔑されたのです。江戸時代の藩主(殿様)も食事は一汁三菜の質素なものが多く、外国人はびっくりしたとか。とにかく世を治めるのは『徳』なのだ。という大変うらやましい価値観の社会だったのです。脱線が長くなってしまったので本題に戻ります。

あなたが自らの清き心を証明しなければならないときどうしますかという問いですが、

神の世ではいみじくも キリスト教のルカ福音書6章にあるように「悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない」⇒「果実をみてその樹の真価を知れ」ということを実践されるわけです。

これは、神様だからできるのであって、私たち人間はどうするのでせうか。はい、日頃の行動の上でしか果実を見せられませんね。時間をかけて結んだ実を神に見ていただくしかないのですから、その場で証明しようとしても無理なのです。

日々が大切なのです。片時も忘れてはなりません。

天照大御神・建速須佐之男命のお話に戻します。

----------

「何故(など)上(のぼ)り来ませる」ととひたまひき。爾(ここ)に速須佐之男命(はやすさのおのみこと)の答白(もお)し給(たま)はく 『僕(あ)は邪(きたなき)心なし、ただ大御神の命以(みことも)ちて、僕(あ)が哭き伊佐知(なきいさち)流事(ること)を問ひ賜(たま)ひし故(ゆえ)に、白(もう)し都良久(つらく)「僕(あ)は妣(はは)の國(くに)に往(まか)らむと欲(おも)ひて哭(な)く」とまおししかば、大御神「汝(みまし)はこの國にはな住(す)みそ」と詔(の)りたまひて、神夜良比夜良比賜(かむやらいやらいたま)う故(ゆえ)に、罷(まか)なむとする状(さま)を請(まお)さむと以伊為(おも)ひてこそ参上(まいのぼり)つれ。異(け)しき心無し』とまうし給(たま)へば天照大御神 「しからば汝(みまし)の心の清明(あか)きことは何以(いか)にて知らまし」と詔(の)りたまひき。於是(ここに)速須佐之男命「各(おのもおのも)宇気比(うけひ)て子生(こう)まむ」と答白(もお)し給(たま)ひき。

----------

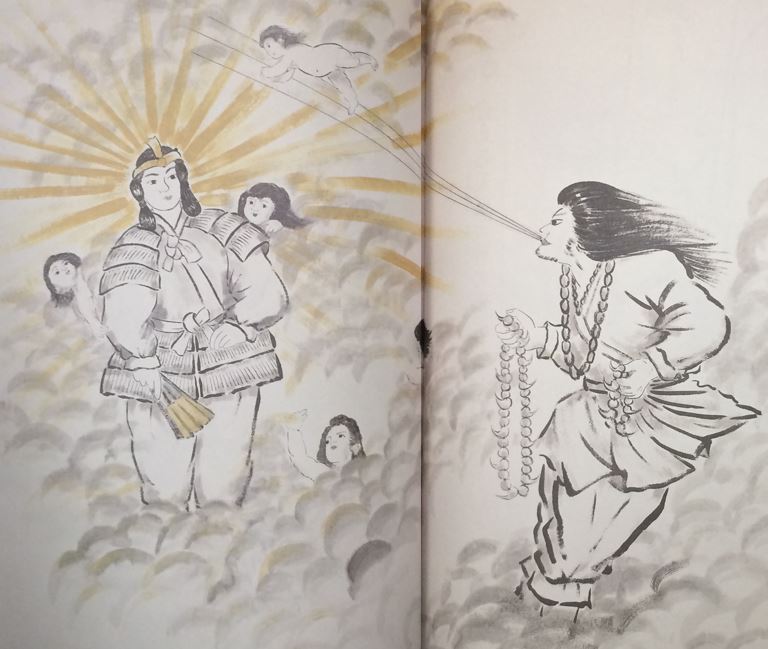

天照大御神が弟神、建速須佐之男命を武装してお迎えしたのは、真剣な姿勢をお見せになる謂わば『正装』です。ここで、参上(まいのぼり)の理由をお聴きになったあと「あなたは自(みずから)の心の清明(あか)きことをどうやって証明しようと考えていますか」と問われます。

建速須佐之男命は「各(おのもおのも)宇気比(うけひ)て子生(こう)まむ」とおっしゃいます。

これが「果実をみてその樹の真価を知る」という意味です。

(絵は 出雲井晶先生の建速須佐之男命の受霊(うけひ)の場面、内容は次回です)

本日はここまでと致します。

日本神話(16)建速須佐之男命 高天原に参上(まいのぼり) 騒動へ

2020年01月25日

高天原の天照大御神は不信感の下 須佐之男命を迎えます。その姿は御髪(みかみ)を解(ほど)いて左右に御美豆羅(みみづら)を結います。これは本来男的武装、左右の手にも八尺勾璁之五百津美須麻流珠(やさかのまがたまのいほつのみすまるたま)を巻き、背に千本、脇に五百本の矢が入る靫(ゆぎ)を付け、大きな音を立てる鞆(とも)を身に着け、弓を振り立て、堅い地面を腿(もも)がめり込むくらいに踏みしめ、沫雪のように土を蹴り散らかして、荒々しく地面を踏み込み、威勢よく雄々しく勇猛に振る舞い。と完全武装でなかなかの覚悟を示されています。そのお気持ちを量るのは畏れ多いですが、真剣に対峙する覚悟が伝わります。

----------

彌(ここ)に天照大御神 聞き驚ろかして。「我那勢命(わがなせのみこと)の上りきます由(ゆゑ)は。必(かなら)ず善(うるは)しき心ならじ。「我國を奪はむと欲(ほ)ほすにこそ」とのりたまひて、即(すなは)ち御髪(みかみ)をとき御美豆羅(みみづら)に纏(ま)かして、左右(ひだりみぎり)の御美豆羅(みみづら)にも御鬘(みづら)にも、左右の御手(みて)にも、各(みな)八尺(やさかの)勾璁(まがたま)の五百津(いほつ)の美須麻流(みすまる)の珠(たま)を纏(ま)きもちて曾比良迩(せびらに)は千入(ちのり)の靱(ゆぎ)を負い、ひらには五百入(いほのり)の靱(ゆぎ)を附(つけ)また伊都(いつ)の竹鞆(たかとも)をとり佩(おば)して。弓腹(ゆみはら)振りたてて。堅庭(かたにわ)には向股(むかもも)に蹈(ふ)なづみ、沫雪如(あわゆきなす)蹶散(くえはらら)して。稜威(いつ)の男建蹈(おたけびふ)み建(たけ)びて。待ち問ひたまひしく。

----------

今回は区切りの都合でここまでです。さあ皆さん、この後 二柱の姉弟神はどうなると思いますか。

天照大御神は須佐之男命の本意を計りかねておられます。またまた騒動の予感です。

本日はここまでと致します。

日本神話番外 『ことよさし』(言依さし・事依さし)

2020年01月25日

私がブログを書いているのは いずれ私がいなくなることを考えてのことです。

読み主の対象は不特定多数の若人、最も読んでほしいのは弊社社員社員諸君です。

その想いは残念ながら僅か20名足らずの社員にさへ伝わらないのです。

本稿では「ことよさし」を取り上げます。「言(事)依さす」とはなんでしょうか。

私の古事記解説解説では(4)地球誕生の段で

『天津神が伊邪那岐命、伊邪那美命 二柱の神に国を固め成せと言依さし賜いき』と

(14)三貴子誕生の段で神々に『○○を知らせ」と事依さしたまひき』とあるように

神の勅命(詔(みことのり))というべきものです。

この「ことよさし」に対して前記事、建速須佐之男命は「なきいさち」で応えてしまったのですから、今でいう仕事から外されてしまってもしようがありません。

では、現代人である私たちに「ことよさす」のは親御さんや上司なのでしょうか。もっとも、直接声に聴く、形を見るのは人間なのだと思いますが、あなたが今ある位置や立場に導かれて何かをしなければならない状況の全てが神(目にみえないもの)の「ことよさし」なのかもしれません。(本当はなのです。と書くべきところですが、ブログなので、かもしれませんにしておきます)

自分で選択した、していないにかかわらず自らの置かれる状況はすべて「ことよさし」(神託)であるということになれば、何気ない一つ一つの行動、仕事で直面する困難や喜びの全てが、重い意味のあることだということがわかると思います。

ですからどんな小さな一つ一つの行いや所作も疎(おろそ)かにしてはいけないのです。そんなに重く考えなくても良いです。日本の神々は、かたちのない天之御中主神(中心を貫く中道の理念)を通して、現在も天皇に顕現するところの神(国民を大御宝(おおみたから)と呼びその安寧と平和を祈ることを仕事とされている)に表れている優しい柔らかい大慈悲の神(理念・理想・秩序)ですから。

吾々人間は、嗅覚(物質)で集まる線虫ではないのです。創世記でいうところの神は自らの姿に似せて人間を造ったところの人間なのですから、自らが置かれた場所が「ことよさし」によって与えられた場所であり、為す仕事も「ことよさし」によって与えられた仕事なのです。

私も零細企業の社長として、たまたまそこに置かれました。そこで天の声に基づいて事業を進めさせていただいています。どう進めばよいか、何が正しい道であるかは日々の祈りや行動を正して導かれる(毎日の祈りで正しい方向にお導きをお願いしています)ままに進んでいます。かの大実業家、稲盛和夫京セラ名誉会長の「動機善なりや、私心なかりしか」は敬愛する西郷南洲先生の遺訓からのものかもしれませんが、私も経営者の端くれとして、知行一致の現実では遠く及ばずながら、「正しい導きに正しく乗って正しい道を進みたい」と心がけ実践しているつもりです。

回りくどくなりましたが、私の元に神縁によって集った社員にはせめて私の考えを理解して、その後を追っていただきたいと思います。せめて私が経営者として存在している間は、欲を言えば創業の理念である社是『感謝の心』『和の心』は私の入社前に定まっていたことでありますが、奇しくも、その意味は現在私が説く経営の理念と同じですので会社が存在する限り、その理念を持つ集団であり続けていただきたいと思います。

だから改めて社員諸君に言います。『ブログ特に神話の部分をよく読んで自分の仕事の羅針盤にしなさい』

本日はここまでと致します。

日本神話(15)建速須佐之男命 「なきいさち」

2020年01月18日

新年初の「やさしい古事記解説」本年もよろしくお願いします。

一人でも多くの日本を愛する人が國の始まりの物語を知る機会になれば幸いです。令和2年の初めは

建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)の『なきいさち』の物語から。

しかも、書き下し文をなくし、物語で説明すると昨年末に言いながら、今回は書き下し文を引用します。父神であらせられる伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、姉神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)との関係性が書かれている大切な部分だからです。今回の書き下し文は特に漢字の意味を追わずに読んだ方が良いと思います。

----------

故(かれ)各々依(おのおのよ)さし賜(たま)へる命(みこと)の随(まにま)に知(しろ)し看(め)すがなかに、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)命(よ)さし給へる國(くに)を治(し)らさずて八拳(やつか)須心前(ひげむなさき)に到るまで啼(な)き伊佐知伎(いさちき)。其(そ)の泣きたまふ状(さま)は、青山(あおやま)を枯山(からやま)如(な)す泣き枯らし、海河(うみかわ)は悉(ことごと)に泣き乾(ほ)しき。是(ここ)を以(も)って悪神(あらぶるかみ)の音(おとない)。狭月蠅如(さばえな)す皆涌(みなわ)き、萬(よろづ)の物の妖悉(わざわひことごと)に發(おこ)りき。故(かれ)伊邪那岐大御神(いざなぎのおほみかみ)、速須佐之男命(はやすさのおのみこと)に詔(の)りたまはく「何由以(なにとかも)、汝(みまし)は事依(ことよ)させる國を治(し)らさずて、哭(な)き伊佐知流(いさちる)」とのたまへば、答白(まう)したまはく「僕(あ)は妣(はは)の國(くに)根之堅洲國(ねのかたすくに)に罷(まか)らむと欲(おも)ふが故(ゆゑ)に哭(な)く」とまうしたまひき。彌(ここ)に伊邪那岐大御神(いざなぎのおほみかみ)大(いた)く忿怒(いか)らして「然(しか)らば、汝(みまし)は此(こ)の國にはな住みそ」と詔りたまひて、乃(すなわ)ち神夜良比(かむやらひ)に夜良比(やらひ)賜(たま)ひき。

----------

三貴子は父神であらせられる伊邪那岐大御神の神勅(しんちょく)に従って、それぞれの務めを果たすために。

・天照大御神(あまてらすおおみかみ)は高天原(天上界)

・月讀命(つくよみのみこと)は夜之食國(よのおすくに=夜の世)

・建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)は地球(地上界)

に赴きました。が。地上担当の須佐之男命(すさのおのみこと)だけが國つくり(国土建設)の仕事がうまくいかずに自暴自棄に陥って拳(こぶし)8個分もあるヒゲに涙を滴らせながら泣いているわけです。その様子に地上の全てのものが委縮してしまって、山々の草木や海河の水は枯れ果ててしまったのです。さらには災いの神が騒々しい災禍をもたらし地上は騒然となりました。(想像ですが上の写真のようになったのでしょうか)

猛々しく俊敏で荒ぶるお働きの男神という名の須佐之男命(神)も心が折れたら仕事にならないのですね。須佐之男命が立ち直るのはいつでしょう。まだまだずっと先です。

伊邪那岐命は地上と須佐之男命の姿を見てびっくりして詰問します。お前は何をやっているのかと。須佐之男命は泣き言で答えます「私には地上建設の仕事はできません。亡母、伊邪那美命のいらっしゃる根の堅洲國(黄泉国)に行きたいと思います。」 それは素直な気持ちでしょうけれど、当然お聞きになった父神様はお怒りになり「夜見(黄泉)の国に行ってしまえと追い払ってしまいます。

前にも書きましたが建速須佐之男命の無邪気なヤンチャさ、拗(す)ねたり泣き言を吐いて涙して。なんとも人間というか日本の男の子という感じ、それでいながらすごく力のある神様なのですから、一つ一つの出来事が古代人から現代人にとってさえ示唆に富んでいて日本神話は奥深いのです。

伊邪那岐命と須佐之男命の関係を私たちに置き換えてみると。我々に与えられた使命(誰に与えられたかは人の場合もあり神(みえざるもの)の場合もあります)を果たすため色々な試練の中、様々な工夫をして最後には使命を果たす。人生を重ねて考えるヒントが書かれている。これが日本神話です。

さて地上から直接、夜見の國へ行けばよかったのですが、お話はまだまだ神々に試練を与えます。建速須佐之男命は高天原の姉神、天照大御神に、ご挨拶申し上げてから夜見の國へ行こうとして先ず高天原に向かいます。

騒動の予感。

天上界に向かう建速須佐之男命によって「山川悉(やまかわことごと)に動(とよ)み国土(くにつち)皆振(みなゆり)き」と 須佐之男命のものすごいパワーが高天原に伝わってゆくわけです。天照大御神が、これはただ事ではないと身構えられたことは当然でしょう。さて、この後の大騒動へと続きます。

本日はこれまでと致します。

謹賀新年

2020年01月01日

あけましておめでとうございます。

本年も無事、お正月を迎えることができました。身体も何とか持ちこたえています感謝感謝です。「あと10年働かせてください」どこの神社でもお願いしています。

正月の風景も変わりました。でも、初詣は賑わっています。今年も妻沼聖天山にだるまと破魔矢をお返しし、新しく授かってきました。

高崎だるま市は元日だけです。今年は行田工場の分一つ増えました。毎年同じことを繰り返すということが大切です。変化することばかりが良いことではありません。これが伝統と文化というものでしょう。

神道(しんとう)には常若(とこわか)という考え方があります。以前にも書きましたが海外は堅牢な神殿を作って廃墟となっているものもあります。それは人の寿命はたかだか100年、心(御霊)の寿命は永遠なので人の心(精神)を繋いでいくことで永遠を手にすることができる ということを古代日本人が知っていたということです。

木製の神殿は20年ごとの式年遷宮によって1300年以上保たれていますね。木は数十年で朽ちるけれど、その前に定期的に心と技術を伝承していけば常若で居られるわけです。物質ではなくて心で残すところが古事記にも記された日本人の直観力なのです。宮大工という仕事があります。木材の修復、当時の技術のままに、ここを直しましたよ、ここを新しくしましたよという跡を敢えて残さない技術。名は残さなくてよい、「名工」 本当に良い仕事をするに人は太古からそういうものです。 憧れますね。

今年が皆様にとって良い年になりますように。

令和元年の年越し準備

2019年12月31日

・プライベート編

今年は、メダカの水槽を新しくしました。オーダーで作ってもらった水槽(塩ビ板溶接)に花壇と同じタイル風の陶器板を接着剤で貼って並べました。水槽に植え替えた水蓮のプランターを沈めメダカを移し替えました。発泡スチロールの水槽は水蓮や水草の根が貫通して水漏れを起こしてしまうのでこれで安心です。

亀は少し前に冬の別荘に引っ越しました。今年もハイビスカスと写真を撮りました。

この日は家の窓拭きもしました。外から拭けない窓は網戸ごと外し家の中で拭きます。落とさないように注意しなければなりません。

・お掃除編

一通りのお掃除もしましたが、心臓、腎臓とも黄色信号点滅です。これからは腎臓を犠牲にしても心臓をこれ以上悪くしないようにしなければなりません。そんなわけで無理のない範囲でのお掃除です。今年は自宅のトイレ掃除を紹介します。1.2階に計2か所です。

洗浄便座は一見きれいなようですが泣き所があります。日本古来の ご不浄(トイレ)が実は清潔だったのかもしれません。洗浄ノズルの周辺が見えないようになっていますが、ここが大変汚れています。私は自分でトイレを洗浄便座化したり、付いていたものを自動洗浄機能(ノズルを定期的に自動で洗う)付きのものに交換したりしているので、便座をよく外します。外したことのない人は、便座の元に押ボタンがあるので押しながら手前に引いて外してみてください。おぞましいことになっていると思います。私の場合は写真のようにノズルを出した状態でコンセントを抜き便座を外して掃除します。定期的にやっていても、汚物がノズル元や便座と便器の間に付着しています。結晶化してしまったら歯ブラシや洗剤では落ちません。傷つけると汚れやすくなりますが小さなドライバーで削り取ります。フィルターも埃が詰まっていると思われますので掃除しましょう。

トイレ掃除は素手でします。家でも会社でも素手でします。「ご不浄と呼ばれる最も汚れやすいところを一番きれいにするという気持ちで掃除しないでどうするのですか」と社員には言っているのですがトイレは社長か女性社員が掃除するものと思っているようなので年末の会社の掃除の際には各人諭しましたが効き目は有ったでしょうか?

トイレ掃除を素手でされる会社も多いと思いますが(私は毎日しませんが)それが会社の経営をよくするためだったり運が良くなるからという理由には私には違和感があります。前にも書いてあるように、その会社の最も汚れやすい場所を最も心を込めて掃除できない人間が、どれだけ立派な仕事ができるんだという事。だから、私はトイレの汚い(古いという意味ではありません)会社やお家の人は信用できません。そういった意味では、残念ながら弊社の社員もよい仕事ができる人格があるか。お恥ずかしい限りです。

さあ、今年も便器に手を突っ込んで裏側や奥深くまでゴシゴシ自らの身の汚れを落とすかの如く、満足いくまでお掃除できました。心臓・腎臓が重い不全であっても、まだまだ動けることに感謝合掌。

・神事編

会社が2か所になってことで神棚の用意も両方しなければなりません。自宅も入れると3か所です。八幡大神社様・河原神社様・大雷神社様に神宮大麻と年神様氏神様のお札をいただいて参りまして、神棚に二礼二拍手一礼で今年の感謝をお伝えしたうえで お掃除させていただくご挨拶をします。お宮を降ろし お札類をとりだして清浄な布でお宮、神棚を清掃します。注連縄、紙垂を新しいものに交換し、お宮を戻し 新しいお札をお納めして お正月様をお迎えする準備をします。

自宅では昨年も書きましたが、御幣セットを頒布されているので、その数に合わせて準備をしました。ちなみに、八幡大神社様では御幣やお祓い類は希望数量を書いて頒布される方式でした。

今年一年、お世話になった依り代の窯締めです。七枚の御幣を一年の御礼を述べ新しいものに取り換えました。神棚が小さいので、神棚の御幣は一つにしています。鬼門に挿したお祓いも、お札や御幣と人形代も(大祓い用)一緒に納め氏神様の大雷神社様にお返しいたしました。これで新年を迎える準備ができました。(30日)

皆さま 本年も有難うございました。良いお年をお迎えください。

日本神話(14)伊邪那岐命 御身滌(みみそぎ)のくだり 三貴神誕生 4/4

2019年12月31日

住𠮷大神の宇宙浄化の おはたらきのあと 三貴神のご誕生となります。伊邪那岐命の御喜びと、御子の戸惑いの物語へと続きます。

戸惑いは今回はまだ出てきません。戸惑います。この神様の葛藤というものが私たちに示唆するものがたくさんあるわけです。

----------

於是左(ここにひだり)の御目(みめ)を洗いたまひし時に成りませる神の名(みな)は天照大御神(あまてらすおおみかみ)。次に右の御目(みめ)を洗いたまひし時に成りませる神の名(みな)は月讀命(つくよみのみこと)。次に御鼻(みはな)を洗いたまひし時に成りませる神の名(みな)は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。此の時 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)大(いた)く歓喜(よろこ)ばして詔(の)りたまわく、「吾(あれ)は子生(みこう)み生(う)みて、生みの終(はて)に、三(みはしらの)貴(うず)の子得(みこえ)たり」とのりたまいて、即(すなわ)ち其(そ)の御頸珠(みくびたま)の玉緒(たまのお)母由良邇(もゆらに)取り由良迦志(ゆらかし)て、天照大御神に賜(たま)ひて詔(の)りたまはく、「汝(な)が命(みこと)は高天原(たかあまはら)を知(し)らせ」と事依(ことよ)さし賜(たま)ひき。

故、其の御頸珠(みくびたま)の名を御倉板挙之神(みくらたなのかみ)と謂(もう)す。次に月読命(つくよみのみこと)に詔(の)りたまはく、「汝が命は、夜之食國(よるのおすくに)を知らせ」と事依さしたまひき。次に建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)に詔りたまはく、「汝が命は、海原(うなはら)を知らせ」と事依さしたまひき。

----------

後半は 三柱(みはしら)の貴(うず)の御子(みこ)御事依(みことよさし)のくだり。

令和元年、やさしい古事記解説(私なりの)は三柱貴の御子御事依の段で終わりたいと思います。

伊邪那岐命は御身滌(みみそぎ)の最後で三貴神を お生みになります。大変なお悦びで勾玉(まがたま)の連なった首飾りをユラユラさせながら御子(みこ)一柱一柱に役割をお命じになりました。

三貴神がどこから生まれてどのような役割を委任されたかが非常に重要です。

・天照大御神 = 左(火足)の御目 = 「高天原(天上界)を治めなさい」

・月讀命 = 右(水極)の御目 = 「夜之食國(夜の世)を治めなさい」

・建速須佐之男命 = 御鼻 = 「海原(地上界)をを治めなさい」

月讀命の御働きは その名(みな)のごとく太陰暦を用いて農業や漁業に役立てていた日本人にとっては大変重要なものですが、のちにほとんどお出ましになりません。この後の主役は天上界の天照大御神と地上界の建速須佐之男命なのですが、物事はそんなに簡単には進みません。来年のお楽しみですが、建速須佐之男命の行いは本当に神様なのか?と思えることばかり。いろいろな試練を経て、大人になっていく破天荒な男の子そのものです。

ここから物語は、この二柱の神を中心に進んでまいります。ご登場になる神も増えますが、ここから物語を紹介する方法を変えたいと思います神様は少なく、書き下し文を少なくします。ここからは、お話を中心にしていきます。いつか聞いたお話ばかりになると思いますが、今の子供たちはそういった物語を伝え聞くことが少なくなっているのではないでしょうか。昔は誰でも知っているお話を紹介ししながら、その物語に隠れている意味について私なりの解説をしていきたいと思います。

本日はこれまでと致します。 皆様、良いお年をお迎えください。

日本神話(13)伊邪那岐命 御身滌(みみそぎ)のくだり 海神 3/4

2019年12月22日

いうまでもなく日本は6,852島から成る海洋国家です。今も昔も海の大切さは変わりません。

「海」とは「生み」の象徴 命の根源。海に囲まれた日本に生まれてよかったと思います。

『われは海の子』という大変良い唱歌もありますがGHQにより7番ある歌詞の4番以降が伏せられていることを知っている人がどれくらいいるでしょうか。

----------

次に水底(みなそこ)に滌(そそ)ぎたまふ時に成りませる神の名(みな)は、底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)。次に底筒之男命(そこつつのをのみこと)。中に滌ぎたまふ時に成りませる神の名は、中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)。次に中筒之男命(なかつつのをのみこと)。水の上に滌ぎたまふ時に成りませる神の名は、上津綿津見神(うわつわたつみのかみ)。次に上筒之男命(うわつつのをのみこと)。

此(こ)の三柱(みはしら)の綿津見神(わたつみのかみ)は、阿曇連等(あづみのむらじら)が祖神(おやがみ)と斎(いつ)く神なり。故(かれ)、阿曇連等は、其(こ)の綿津見神(わたつみのかみ)の子、宇都志日金拆命(うつしひがなさくのみこと)の子孫(すゑ)なり。其(その)の底筒之男命(そこつつのをのみこと)、中筒之男命(なかつつのをのみこと)、上筒之男命(うわつつのをのみこと)、三柱の神は、墨江(すみのえ)の三前(みまえ)の大神なり。

----------

大綿津見神(おおわたつみのかみ)は 伊邪那岐命・伊邪那美命の神産みの段で生まれた神ですが、このくだりの三柱の綿津見神とは別の神です。ワタは海、ツミは御霊(みたま)のことであるとされます。

底津綿津見神・中津綿津見神・上津綿津見神 この三柱の神は阿曇連等の祖神=氏神様(うじがみさま))と考えられています。重要なのは次の三柱の住吉大神です。お名前がたくさんあっていろいろな形でお出ましになります。私なりの解説をします。

底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命 = 潮筒之男命(しおつつをのみこと)= 塩椎神(しおつちのかみ) = 水土火大神(しほつちおおかみ)= 墨江(すみのえ)の大神 = 住吉大神(すみよしのおほかみ) = 塩土老翁神(しおつちのおじのかみ)等々たくさんの名(みな)の神様です。 「海」とは「生み」の象徴 命の根源と書きましたが住吉大神は祓神(はらいの神)であり「浄化」「秩序」「生産(再生)」「航海」の神としてのお役目をもって この後もお出ましになられます。このタイミングでのお出ましは、次項『三貴神』ご誕生前の宇宙浄化の お役目と考えられるわけです。住吉大神は『古事記』のことを書くきっかけとなりました。八幡大神社様の神功皇后、応神天皇、仲哀天皇に所縁の深い神様であります。次回は御身滌(みみそぎ)の段のクライマックス、ようやく私がフォーカスする神ご誕生の場面となります。

そういえば私事ですが誕生日でした。二親に感謝申し上げます。ありがとうございます。

本日がこれまでと致します。

日本神話(12)伊邪那岐命 御身滌(みみそぎ)のくだり 2/4

2019年12月08日

『禍(わざわい)が清められるには手順がある』

伊邪那岐命は身に着けたものを脱ぎ捨て罪迷いを流し去ったのち、

自らのお清めをされます。

今回は、次回が重要なので短めです。

----------

於是(ここに)「上瀬(かみつせ)は瀬速(せはや)し、下瀬(しもつせ)は瀬弱(せよわ)し」と詔(の)りごちたまひて、初めて中瀬(なかつせ)に堕(お)り迦豆伎(かづき)て滌(そそ)ぎたまふ時に、成り坐(ま)せる神の名(みな)は、八十禍津日神(やそまがつひのかみ)。次に大禍津日神(おおまがつひのかみ)。此(こ)の二神(ふたはしら)は、其(そ)の穢(きたな)き繁国(しげくに)に到りましし時の、汚垢(けがれ)に因(よ)りて成りませる神なり。次に其(そ)の禍(まが)を直さむと為(し)て成りませる神の名(みな)は、神直毗神(かむなおびのかみ)。次に大直毗神(おおなおびのかみ)。次に伊豆能賣神(いずのめのかみ)。

----------

清めには場所が重要です。上瀬でも下瀬でもなく中瀬で身を清めた。どこでもいいわけではないのです。物事にはそれをなすにふさわしい場所があるでしょう。中瀬での清めの時、けがれから鳴った神が二柱、それぞれ『禍』がついていますが、これは漢字の意味を考えてもよいですね。禍の読みは『わざわい・か・まが』などです。いったん悪いものが出てきます。これも出てくるところに意味がある。出てこないで消えてしまえばいいのにと思われますが、悪いものが現れてから消える(現れるから消える)のです。ですから貴方(あなた)に何か悪いことがあってもあわててはいけません。それは消えるための現れなのです。

悪いことが現れたら、神直毗(かむなおび)大直毗(おおなおび)のハタラキで良くなる始まりだと思いましょう。慌てるのは良くありません。「ああ、これは」と気づいてください。過去の業が消えて良くなっていく神のハタラキの前段階です。伊豆能賣神(いずのめのかみ)も清めの神。神だけに頼ってはいけません、自らの心も反省し、明るく清く積極的な心持で禍を払いましょう。焦ってもいけません物事が成るには時が必要です。

やがてよくなる。きっとよくなる。

本日はここまでと致します。

日本神話(11)伊邪那岐命 御身滌(みみそぎ)のくだり 1/4

2019年11月30日

『御身滌(みみそぎ)のくだり』

この段(くだり)は重要だと思っているので刻んで書いていきます。

しかし書き下し文の神の名(みな)にとらわれず、さらっと読んでください。

大切なのは今回の章ではありません。ここは真実を淡々と読みましょう。

伊邪那岐命は黄泉國での穢(けが)れを清める為お祓(はら)いをされます。

----------

是(ここ)を以(も)て伊邪那岐命 詔(の)り給(たま)はく「吾(あ)は伊邪志許米志許米岐穢(いなしこめしこめききたなき)國(くに)に到りて在り祁理(けり)。故(かれ)吾(あ)は御身(みみ)の禊為(はらひせ)な」とのり給ひて、竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘小門(たちばなのをど)の阿波岐原(あはぎはら)到(い)で坐(ま)して、禊祓(みそぎはらひ)給(たま)ひき。

故(かれ)投げ棄(う)つる御杖(みつえ)に成りませる神の名(みな)は、衝立船戸神(つきたつふなどのかみ)。次に投げ棄つる御帯(みおび)に成れる神の名は、道之長乳歯神(みちのながちはのかみ)。次に投げ棄つる御嚢(みも)に成りませる神の名は、時置師神(ときおかしのかみ)。次に投げ棄つる御衣(みけし)に成りませる神の名は、和豆良比能宇斯能神(わづらひのうしのかみ)。次に投げ棄つる御褌(みはかま)に成りませる神の名は、道俣神(みちまたのかみ)。次に投げ棄つる御冠(みかがふり)に成りませる神の名は、飽咋之宇斯能神(あきぐひのうしのかみ)。次に投げ棄つる左の御手の手纏(たまき)に成りませる神の名は、奥疎神(おきざかるのかみ)。次に奧津那藝佐毘古神(おきつなぎさびこのかみ。次に奥津甲斐辯羅神(おきつかひべらのかみ)。次に投げ棄つる右の御手の手纏に成りませる神の名は、邊疎神(へざかるのかみ)。次に邊津那藝左毘古神(へつなぎさびこのかみ)。次に邊津甲斐辯羅神(へつかひべらのかみ)。 右の件(くだり)船戸神(ふなどのかみ)より以下(しも)、邊津甲斐辯羅神(へつかひべらのかみ)以前(まで)十二神(とまりふたはしら)は、身に著(つ)ける物を脱ぎ棄(う)てたまひしに因(よ)りて生(な)りませる神なり。

----------

日向(ひむか)については実在する場所、象徴的な地、等 諸説ありますが、場所はそれほど重要ではない、というより実在の地上と考えない方が良いのではないかというのが私の考えです。(写真は宮崎県のみそぎ池ですが)何処でより何をどうしたほうが大切だからです。

伊邪那岐命は海辺で身を清めますが初めに身に着けているもの全て、穢れを払うように投げ棄てます。そのものからは悉く神が生まれ各々意味もあるのですがそれを掘り下げると気力が失せますので読み飛ばしましょう。少しだけ言うと(あきぐひのうしのかみ(食うのに飽きる))や(わづらひ(煩い)のうしのかみ)などの言葉から良くないものだということはわかるでしょう。

要は身に着けていたものには黄泉國の棄てた方が良い観念みたいなもの(欲望や迷い)が付いていて生まれた神によって洗い流れ捨て去られることが書いてあります。

現代の私たちにも日頃の生活で罪や迷い穢れが知らず知らずに蓄積していくものです。この伊邪那岐命の禊祓いを起源として現在でも6月に「夏越(なごし)の祓い」12月の「年越の祓」(大晦大祓(おおつごもりおおはらい))が各神社で行われています。昨年末のブログにも書きましたが我が家の氏神様で年末にお札のセットを買うと人形代(ひとかたしろ)が入ってきます。我が家は他の神社にお願いしてしまうのですが家族全員、人形(紙です)に名前と年齢を書き、身体の各部を人形の紙で撫でて息を吹きかけます(罪や迷い穢れを移す)。神社でこれをお祓いしていただきます。リセットした後には、神社に参って新たに誓いを立てる。その繰り返しです。大変良い風習です。

せっかく日本人に生まれたのなら、この伝統的なリセット方法を体験してみたらいかがですか、地元の氏神様(神社に)聞けば教えてくれるはずです。

本日はここまでと致します。

プロフィール

代表取締役社長:本間 剛1964年12月生まれ

東京電子専門学校

メディカルエレクトロニクス科卒

趣味 : 読書/仕事

座右の銘 : 吾以外皆吾師カテゴリー

- a) 会社や仕事について想う (17)

- b) 人生/社会観(若人へ) (59)

- c) 健康観(カウントダウン) (7)

- d) 体験/プライベート (28)

- e)日本神話 古事記 やさしい解説 (28)

- f)日清日露大東亜 (9)

- 社長在宅日記 (22)

ブログ検索

-

最新ブログ

月別投稿