President Blog

社長ブログ

2019年7月の記事一覧

インテグラル型ものづくりの終焉?

2019年07月27日

世の中の会社や個々の仕事全てにアーキテクチャが存在します。この言葉自体は元々建築用語ですが、我々の業界では『設計概念』として捉えられています。世の中の会社や個々の仕事全てと書いたのは私の主観、誰もそんなことは考えていないと思います。しかしこのアーキテクチャは『理念』として全てのものづくりの中に魂として入っているものと私は信じています。

さてアーキテクチャの次はものづくりの手法としてのインテグラルとモジュラーです。

インテグラル(すりあわせ型)モジュラー(組み合わせ型)といわれインテグラルはクローズ(囲い込み)が主体、モジュラーはオープンクローズの双方が存在すると考えられています。あらゆる業界を包括して書いているので、各々の業界で協会や分類は異なると思いますが、私たちの半導体や電子モジュールの業界でいうと割りとはっきりと別れているのです。

はじめに理念の話しをしてしまったのですが『世の中にこう言うものを提案したい』『こんなものがあったらいいな』『このほうが便利なのでは』という、こんなものが全部理念、即ちアーキテクチャなのです。だから我が社特有のアーキテクトが存在し全ての形あるものはその結果生まれたものなのです。

製造方法として日本は長らくインテグラル型のものづくりをしてきました。物と物とをすり合わせて形にしていく。笑い話ではなく半導体の基板やデバイスの製作工程で、『味付け』なんていう言葉が出てきます。食べたことあるの?という意味ではありません。ものづくりで味を出すというわけです。自分の工程だけではなく他の工程と連携してすり合わせて自社の味を出す。こういうものづくりが日本のものづくりのモデル(半導体だけではなく)として得意分野で、自動車業界などもその分野です。こちらも『乗り味』なんて言ってしまったりするのです。

ところが、世界のものづくりの主流はモジュラー型に移っていたわけです。インテグラルがすり合わせが必要なためにどうしてもグループとしてクローズ(囲い込み)になりがちで変更や改善の意思決定や実行に時間がかかるのに対し、モジュール型ものづくりは得意分野の部品や製品を主にオープンな環境から選択して組み合わせて作っていくものですから、製品を短い開発時間で生産することが容易。そのために必要なのはアイデアと決断力です。

以前も書きましたが、インテグラル日本半導体がモジュラー韓国・台湾・中国(これから)に次々に破れていったのはこういう理由もひとつあります。職人技のすり合わせの必要ないDRAMやNANDなどのメモリーデバイスは大金を払って装置を揃えれば物ができる。日本は何をやっているか。利益の少ないマニアックな部品をインテグラル方式で作っているわけです。同じ装置でも違う使い方をして。だからリストラで社員が退職してしまうといきなり歩留まりが落ちるなどということも起きます。

モジュラー型はオープン/クローズ両方の形で社外(グループ)から社内(グループ)を問わず自由な発想でものづくりができるとされている一方、日本人の得意なインテグラル型はそもそもクローズ(グループ内によるすりあわせ)の環境でしか成り立たないという考え方が主流だと思われています。でも今、弊社が行っているリノベーションの現場では、お金がないもので、大きい工事を担当していただくゼネコンさんと、大工・電気・水道に関しては旧知の地場業者さんを弊社が直接お願いして共同で工事をしてもらっています。ゼネコンさんは当然利益が減っている(大幅に)地場業者さんとゼネコンさんが連れてこられる業者さんの間で立場が違う。でも、これですんなりうまくいっているんです。お互いお客様(弊社)の利益という点で一致してすり合わせて仕事をしてくれています。むしろオーバーラップしあっていい提案をしてくれます。

この形こそが、弊社トリオデザイン事業部 7つの基本方針なのです。

これは地方の小さな建設現場の話ですけど、経済産業省さん。日本工業界が、これから目指す形はどんなものなんだか聞いてみたいものです。それ考えるのが国家公務員の役目ですよね。将来、若者が日本から脱出していかなければ生きていけない社会を作ってしまったら、それは我々も含めて罪です。

『味』なんてものに価値を見出さない人を相手にモジュール型に転身してもよし、存在しないといわれるオープンインテグラルに挑戦するもよし(あると私は思っている)、私の持論ではどっちにしろ先ず ひとの道(道徳)あってのアーキテクチャが基になければならない。そうじゃないと『味』を不要と言い切る社会にはインテグラルが残る余地がなくなってしまうから、全てAIでよくなってしまう。日本人が『味』の感覚をなくしたとき、インテグラル型ものづくりが不要となって日本産というものの価値がなくなります。

一期一会

2019年07月27日

工場のリノベーションで植栽をだいぶ削ったので、緑地に木を植えようと考えています。寄居町のすぐ隣は2006年まで同じ大里郡の花園町でした。市町村合併で深谷市になりましたがインターチェンジや駅の名前で残っています。花園という地名も良いですが、名のとおり花卉や造園業が盛んです。花園を通るときいつも頭に一人のおじさんが浮かびます。今回も木を植えようと思ったとき一番に花園のその人のところに伺いました。

どこかに書いたかと思いますが、私の社会人のスタートはディーラーの車売り、開拓課という引継ぎのない完全飛び込み営業の個人商店のような仕事でした。このおじさんは造園屋さんで共通の客先で知り合いました。どう見てもぶっきらぼうで言葉使いも荒く私はいつもオメエと呼ばれていました。私はそんな紅顔の美少年20才でした。この造園屋さんなりにかわいがってもらって、とんでもない値引きでトラックを何台か買って貰いましたが、家に行くといつも帰りが夜中です。こちらは判子を押してもらうまで帰らない。あちらは金額が合うまで押さない。とにかく毎度時間がかかる商談。

あれからもう35年近くになります。途中20年ほど前に実家の庭を直してもらったことがあり、それからご無沙汰していました。インターホンを押すと30代の体系の良く似た男性が出てきました。(あのときの赤ちゃんがこんなに立派になったんだな)と、今度はこっちがおじさんです。「お父さんはいますか?」とお聞きしましたが「3年前に死にました」というお返事でした。このことが ブログに書くほどショックだったのです。また一人、若い頃の私を知ってくれている人がいなくなっていたこと。寄居に移転したら時々寄って話をしようと思っていたのに。ただ昔の知人が死んでいたって言うだけのことですけれど。ガクッときました。とうとう、その人の笑顔1回も見たことなかったな。庭木の相談できると思っていたのに。これからは笑って話ができるかもと思っていたのに。

『人とは次にいつ会えるかわからない。縁薄い付き合いの浅い人であっても会っている今を大切にしましょう』

工事作業者を見て想う

2019年07月13日

弊社のリノベーション工事は大きい工事を担当していただくゼネコンさんと、大工・電気・水道に関しては旧知の地場業者さんに分けてお願いしています。

多いときは15名程度が現場に入っているのですが、とにかく若い人がいません。

例外として弊社が直接お願いしている大工さん、電気屋さんは息子さんが家業を継いでいますので若い仲間も連れて仕事に来てくれる日もありますが、ゼネコンさんの組は私が見る限り、現場監督である担当者さんが若いだけで実務を行うさまざまな業者の職人さんは総じて60代より上です。

建設現場の高齢化は、我々の業種の人手不足より深刻だと思いました。

かつて、谷口雅春師が 日本はひとつの有機体であり、一人一人が細胞。その細胞が全員、脳になりたいとか、足じゃやだ 手になりたいとか言い出したらどうなるか。というような意味のことを話されていました。

今の日本はそうなりましたね。昔、働くおじさんという番組がNHKでやっていて縁の下の力持ち的なおじさんを取り上げて仕事ぶりを見せてもらって、おじさんありがとう締めで終わる良い番組でした。いつからそういった影の仕事ではあるけれど、かけがえのない大切で身近な仕事を避けるようになってしまったんでしょうか。誇りとか気概とかが働く動機から外れ、評価されなくなってしまったのでしょうか。このツケは必ず日本人に回ってきます。それから気付けば良いのでしょうけれど。その年代を生きる人が気の毒です。

新聞に移転記事が掲載されました。(2)

2019年07月04日

7月4日付『電子デバイス産業新聞』のインタビュー形式での記事が掲載されました。

平成4年の商社としての会社設立以来、自分たちの社屋を持つ、それには『ものづくりができる』ことが条件だという想い。だいぶ遅くなってしまいましたが、ようやく実現の運びとなりました。

しかしこれは目標を達成したのではなく、ひとつの通過点に達しただけです。私たちがこの資源を利用してより大きな社会貢献しなければなりません。お客様は当然ですが、地域社会国家、社員の福利等に貢献する会社にならなければ存在意義がないのです。

私は賃貸であれ購入であれ不動産はいつも神社にお願いに行きます。そこで導かれた現工場も新工場も神社に隣接しているのです。特に新工場は、いったん話が流れたのですが再びご縁をいただきました。導かれていることを感じます。

不動産について神様にお願いすること。『私たちが社会貢献する人様のお役に立てる舞台をご紹介ください。その舞台を使って神様に代わって誠実に勤めを果たさせていただきます。』そうすると何処からともなく物件情報が入ってきます。不動産巡りはしたことがありません。そしてほとんど1件目で決まりです。

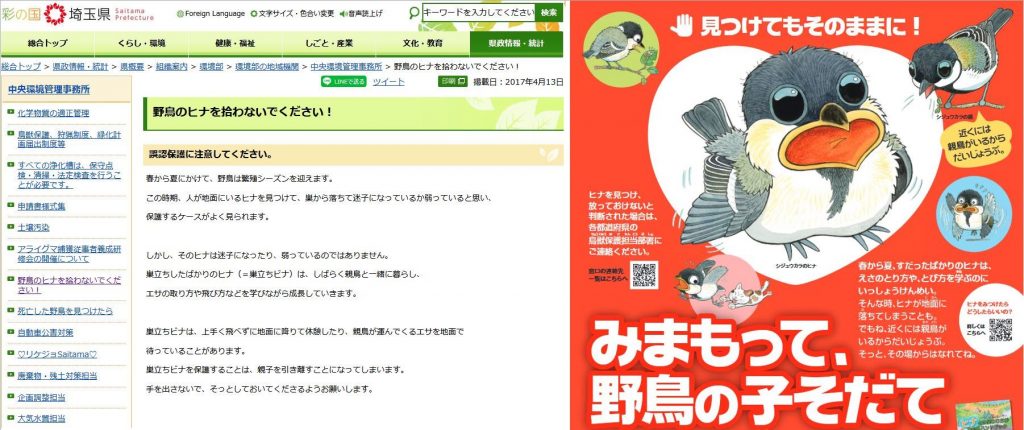

ヒナは拾ってはいけません。

2019年06月30日

「野の百合を見よ,労(つと)めず、紡(つむ)がざるなり」

「空の鳥を見よ、播(ま)かず刈(か)らず倉に収めず」

これらはいずれも新約聖書のマタイ伝の一部ですが、いずれも神様は これらの小さな命さえも「生かそう、生かそう」としてくださっているのであるという意味だと私は理解しています。今回のお話は、大生命(神)の知恵はある意味峻厳であり、人間知では測ることは畏(おそれ)れ多いことだと再認識した出来事についてです。

私が鳥好きで飼育経験があることを知っている知人が、飛べないスズメを保護したのでどうすればよいかと相談を受けました。いつもお世話になっている獣医さんは鳥の専門医でもあり常々「野鳥のヒナは拾ってはいけない、なぜなら放置することが生存の確率が一番高いのだ」といわれていたので迷いましたが、当日は休診日だったこともあり。一旦 預かりました。入れられていたダンボールから鳥カゴに入れてみると、幼鳥ではあるものの飛べるくらいの大きさですが羽ばたきはできても飛べません。人間が与える餌は放っておいても食べません。しようがないので、高カロリーの練り餌と、ミールワーム(小さいイモムシ)を買って、無理に口をあけて食べさせませた。

翌日の朝、先生に電話すると案の定、「保護したとことに戻しなさい」と言われました。

野生動物救護獣医師協会や日本野鳥の会のHPによると。本当に小さいヒナは巣に戻す。猫や外敵が近くにいるときには高いところにカップめんの容器のようなものに入れておく。等 書いてあるのですが、何とか一度診ていただきたいとお願いして伺いました。

先生は大きくため息をついて、「しようがないな」といいながら診てくださいましたが、普段隠れている羽の付け根に変形が見つかりました。「この子は、飛ぶことができないので親が見捨てたんだな」という診断でした。野鳥の世界では普通のことです。生きていける見込みがなければそれ以上、親はその子の面倒を見続けることはできないので放置ということになってしまいます。野生動物の世界は峻厳で人間が入り込む余地はありません。人間が、この1羽を助けたところで現実は何も変わらない、しかも助けるエネルギーは膨大です。野鳥の会のHPには巣立たせる2週間に親鳥が虫を運ぶ回数は4千回を超える。と書いてあります。親は、そこまでしても見捨てなければならないのです。

先生の大事な時間を割いていただきましたが診察料は受け取っていただけず、ヒナは預かっていただきました。その後はどうなっても、プロにお任せするのみです。私たちは助けたつもりで、獣医師にとっても鳥にとっても惨い現実を押し付けてしまったのです。診察費用を払う気持ちがあれば動物保護の募金をしてくださいといわれ、いつもカウンターにおいてある募金箱に気持ちだけお金を入れました。今回の件で、はじめに保護した知人も、私も妻もとても重い気持ちになり反省を新たにしました。たとえ安楽死ということになったら、獣医師はどんな気持ちでそれを実行するのでしょうか。先生に感謝と御礼を申し上げます。

続報。このスズメちゃんは、二日後に病院で天に帰ったそうです。先生はじめ病院のスタッフの方々ありがとうございました。

*画像

埼玉県環境部 通行環境事務所ホームページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0501/hina-160531.html

(公財)日本鳥類保護連盟(公財)日本野鳥の会 NPO法人野生動物救護獣医師協会後援

新聞に移転記事が掲載されました。

2019年06月15日

6月14日 日刊工業新聞に弊社移転の記事が掲載されました。報道の公正性から記事の事前チェックができないため、若干現実と違っているところもあります。総投資額は1億円を軽く超えます。

記事が掲載されたのは、たまたま以前から決まってた弊社の全体会議の日でした。全体といっても15人ですから、全員心を一つにして仕事に臨みたい思って私が話をするのですが、言いたい事、解って欲しいことが沢山ありすぎ、とても2~3時間では終わりません。しかし人間の集中力はそんなに続きません。印刷物を渡しても後々振り返って理解しようなどという殊勝な考えの社員はいないんです。

ただし、この日はとても大切なお話をしましたので、次のブログで内容を記します。幣社員におかれましは、今一度記事を読み ①なぜこのタイミングで移転なのか ②誰のための移転なのか ③どのような心持で今後取り組まなければならないのか等、真剣に考察することを命じます。すべては各々のレベルで「自己実現=社会貢献」でなければなりません。それが自らの人生の目的そのものだということを理解する機会としていたきたいと願っております。そうでなければ、私に引き寄せられて集った意味がないからです。

全体会議テーマ 人生の仕組み(1)

2019年06月15日

今回の全体会議でこれらの話をしようと思ったきっかけは、すべての社員に生まれ変わるほどの変化が必要だと感じたこと、それほど私の経営理念と現実が乖離しているのです。

『人生の仕組みを知らない』又は『人生について考えない』人たちが多いのです。せっかく私の下に集ったのですから、思想や理念を理解していただかなければなりません。

また一部エミールクーエの法則の話をしたら素直に実践し成果をあげてくれた人が出たことも

私がこのような話をする後押しとなりました。

そんな折、サミュエルスマイルズのSelf-Help 完全訳が出版されました。

これは『西国立志編』として明治4 (1871) に中村正直翻訳し刊行され福沢諭吉の学問のすすめとともに2大ベストセラーになったものです。『自助論』とも訳され近代的人間の確立を目指して刊行したとされます。この本は重版(増刷)を繰り返し今までも多くの人に読まれてきましたが今年完全訳として改めて出版されたのです。

Self-Helpの初版は1859年ですがこの自助という言葉を筆者の意図と違って受け取る人が多かったのでスマイルズは1866年に若干の書き換えを行っています。今回、完全訳を出したPHP研究所出版のこの本の中で訳者の前書きの中にある言葉が、私の理解と同じであったので、本を社員に紹介しました。(前訳の部分と本文の極一部)本文は過去(18-19世紀)の人々の苦労と成果の話でこれは自助論の「天は自らを助くる者を助く」の事実の列挙です。

私が社員に伝えたかったのは訳者が辿り着いた「天(神)は自ら努力するものを助く」という言葉そのものです。私は常々「棚から牡丹餅」という言葉は自序論と同じ誤解をされていると思っていました。「自助論」=「棚から牡丹餅」ならば「天(神)は自ら努力するものを助く」= 「自ら努力するものには天(神)から牡丹餅が与えられる」というわけです。ただ歩き回っていれば誰にでも牡丹餅が落ちてくるものではないこと、努力の仕方を間違えると天の助けが得られないことを諭したかったのです。

マイルズのSelf-Helpに登場する人物は皆、努力、熱意が途方もなくとてもまねできない、あるいは本当にそこまで正しい心持で努力すれば結果は出るでしょう。ということばかりなので自分と対比するにはハードルが高いです。そこで私は自らの光明思想ベースの持論をほかの方法で説く事にことにしました。

全体会議テーマ 人生の仕組み(2)私の光明思想

2019年06月15日

私は神道系の信仰を持つ母とノンポリ父との間に生まれ、母の影響を強く受けて育ちました。若い頃は気づきませんでしたが、人の親となったのを機に自分の中に母が植えつけた『光明思想』を強く意識するようになり、その思想をベースに体験や読書から確信した知識を加えた信念を基本に生活し、小企業のトップとして会社や社員を導いています。

光明思想は発祥の地アメリカではニューソートと呼ばれ19世紀に本格的に起こりました。しかし原罪を否定する異端的キリスト教として見られていました。この思想は150年以上前のものであり当時の有名なジョセフマーフィーの「成功の法則」やラルフウォルドートラインの「幸福はあなたの心に」などは現代でも成功哲学・自己啓発本の下本として書き換えられベストセラーになったりしています。しかし150年以上前の焼きなおしや引用本なのです。

簡単に言うことの思想は「ポジティブシンキング」ですが、本を読んだだけで成功するはずはありません。実践が必要です。また、キリスト教からの分派なのですから日本人らしい解釈と行動が必要だと思います。

そう考えたとき、渋沢栄一をはじめとする江戸、明治の偉人はすでにこの思想を実践していたことがわかります。日本人に備わっている道徳と経済の両立、江戸時代には経済というよりよい社会(藩政や石高に資する)を築くことと道徳の向上は必須であるという意識は永く日本人の心根に浸透していたのです。その源流は武士道の基となる朱子学や儒学にあるのか、日本独特の神道系思考にあるのかは別にして兎も角、日本人にはすでにそういう規範があって、今はそれが忘れられているということを知らせたいのです。

神というと知識の浅い人には宗教を感じてしまうでしょうから私はサムシンググレートを使わせてもらっているのですが、これも宗教語なので「全宇宙を作った見えざる力」とでもいいましょうか、でも長いです。ノーベル生理学賞の山中教授が「これは神様にしかできない、と思うことがたくさんある」と発言されているから、そういったものを私も神と言わせてもらいます。皆さんは心の中で別の語に置き換えていただいて結構です。

その考え方(思想)を極簡単にちょっとだけ記すと以下のような言葉に集約されます。

・すべてのものは神によって自分の中に既に与えらている

・宇宙を作った神と力と同じものが自分の中にある

・世の中に偶然はない、すべてが必然である

・広く公益に適い、計らい心なき計画は必ず実現する

・自身をどれだけ生長させられるかが人生のテーマである

・どれだけ人に尽くしたか愛したかが人生の価値である

・潜在意識と宇宙(人類)意識は結びついている

・潜在意識に刻印されたものは宇宙(人類)意識がそれを実現させようと働く

全体会議テーマ 人生の仕組み(3)実例言葉集

2019年06月15日

過去の偉人や先輩の言葉をニューソートであるとないとにかかわらず記します。主にトーマスエジソン・ヘンリーフォード・松下幸之助・中村天風・稲盛和夫氏です。具体的に誰の言葉かは書きませんが私たちの仕事(商売)に直結するものです。それにしても実に多くの偉人が同じ意味のことを言っていることに驚きます。

・私達の最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は常にもう一回だけ試してみることだ。

・成功しない人がいたとしたらそれは考えることと努力すること、この二つをやらないからではないだろうか。

・わたしは、決して失望などしない。どんな失敗も、新たな一歩となるからだ。

・私は一日たりとも、いわゆる労働などしたことがない。何をやっても楽しくてたまらないからだ。

・待っている間もがんばる人にすべてのものはやってくる。

・未来を考えない者に、未来はない。

・どんな仕事でも、それを細かく分けて、ゆっくり取りかかれば、必ずできるようになる。

・信仰心の厚い人に突破できない災難はありえない。全能の神様に不可能はなく、全ての苦難に打ち勝つのだ。

・神が責任をもってくださる限り万事が結局は理想的に処理されると信じます。何を悩むことがありましょう。

・仕事の中に喜びはある。何かを達成したという実感なしに、幸せはありえない。

・傷をつついている暇があったら、つける薬を見つけよ。

・経済的に正しいことは、道徳的にも正しいものだ。

・どんな人間も、自分が思っている以上のことができる。

・努力が効果をあらわすまでには時間がかかる。多くの人はそれまでに飽き、迷い、挫折する。

・成功の秘訣は、何よりもまず、準備すること。

・不潔な工場に善良な職工なし。

・失敗は成長に続く唯一の機会である。失敗を恐れる心の中にこそ、恥辱は住む。

・人との比較で劣っても恥る事はない去年より今年の自分が劣っていたらそれこそ恥ずべきことである。

・志を立てるのに、老いも若きもない。そして志あるところ、老いも若きも道は必ず開けるのである。

・商売とは、感動を与えることである。

・才能なきことを憂うる必要はないが、熱意なきことをおそれなくてはならない。

・知識なり才能なりは必ずしも最高でなくてもいい、しかし熱意だけは最高でなくてはならない。

・売る前のお世辞より売った後の奉仕、これこそ永久の客を作る。

・無理に売るな。客の好むものも売るな。客のためになるものを売れ。

・世の為、人の為になり、ひいては自分の為になるということをやったら、必ず成就します。

・石の上にも三年という。しかし、三年を一年で習得する努力を怠ってはならない。

・普通の努力では、チャンスをチャンスと見極められない。熱心の上に熱心であることが見極める眼を開く。

・知恵のポンプは汲めば汲むほど湧いてくるんや。

・熱心は、人間に与えられた大事な宝である。そして、この宝は、誰にでも与えられているのである。

・世の中に失敗というものはない。チャレンジしているうちは失敗はない。あきらめた時が失敗である。

・今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。

・常に明るさを失わず努力する人には、神はちゃんと未来を準備してくれます。

・感謝の心が幸福の呼び水なら、素直な心は進歩の親であるかもしれません。

・経営とは、人として正しい生き方を貫くことだ。

・集団、それはリーダーの人間性を映す鏡なのです。

・不運なら、運不運を忘れるほど仕事に熱中してみよ。

・才能を自分のものにするのは、神の摂理に反する。与えられた才能は社会の為に使わなければならない。

・誰もが宇宙の為、地球の為に必要だから生れてきた。従って世の為、人の為に尽くすのが人生の目的なんだ。

・日本の明治維新でも、またどんな革命でもそうですが、情熱だけが新しい時代を開く事が出来るのです。

・新市場を創造するのは才覚にあふれた経営者だが、人格を兼ね備えたリーダーでないと企業は統治できない。

・動機善なりや、私心なかりしか。

・憎い人があろうはずがない。あなた方が何か憎らしいことを考えているだけだ。

・偉くなる人は、結局、偉くなるべき資格をもっている。その資格とは

「誰にも言われなくても、日々毎日、実際に努力している」ことなんです。

・人間として生きていくのに一番大切なのは、頭の良し悪しではなく、心の良し悪しだ。

・幸福も健康も成功も、ほかにあるんじゃないですぜ。あなた方自身のなかにあるんだぜ。

・どんな場合にも「こまった」「弱った」「情けない」「腹がたつ」「助けてくれ」なんていう

消極的な言葉を、絶対に口にしないことです。

・言葉には人生を左右する力があるんです。この自覚こそが人生を勝利にみちびく、最良の武器なんですよ。

・たとえ身に病があっても、心まで病ますまい。たとえ運命に非なるものがあっても、心まで悩ますまい。

・幸福や幸運は、積極的な心もちの人が好きなんですよ。

・私が事業家にいいたいのは、ここだ。宇宙の心理に背いた、自分本位の欲望でもってしようとしたことは

そう滅多に成功するものではない。

・事業をしている人、その心に信念があるか。

・人としてこの世に生まれて一番大切なことは、人に好かれる人間になることだよ。

・運命だって、心の力が勝れば、運命は心の支配下になるんです。

・明日に死を迎えるとしても、今日から幸福になって遅くないのです。

・どんな名医や名薬といえども、楽しい、おもしろい、うれしいというものに勝る効果は絶対にない。

--以上--

少子化を真剣に考える(1) 出生数・出生率。

2019年06月08日

厚生労働省が6月7日に発表した人口動態統計。2018年の出生数918,397人で過去最低。3年連続で100万人を割りました。合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)は1.42と、前年から0.01ポイント下り3年連続の低下です。晩産化や結婚をしない人が増えているということですが。人口を維持するには2.0~2.1の範囲を保つ必要があります。出生率の底は平成17年の1.26でしたが、そのときでも出生数は1,062,530 つまり15年間で文字通り計算上でも現実でも母数(分母)が減っています。死亡数から出生数を引いた自然減は44万人。今の出生数 約92万人で自然減44万人。ちょうど1.5倍(136万人)の赤ちゃんが生まれないとどんどん減っていく。厚生労働省のグラフに私が135万人くらいの高さにピンクの線を引きましたが。(クリックで大きく見えます)今はこの線でも 生むことのできる人が減り、死人は一気に増えていくのですから、人口維持なんてもう無理なんです。

先日、桜田元大臣の失言といわれる『お子さん、お孫さんには子どもを最低3人くらい産むようにお願いしてもらいたい』っていうのは本音でしょう。いろいろな考え方の人がいますが、私はある程度の数の人は心の中でそう思ったのではないかと思います。しかし、人口減少も日本人が選んだ道なのですから現状はしようがないとして。私達の子孫に与える影響は、私達の世代が考えるべきことなのではないでしょうか。

プロフィール

代表取締役社長:本間 剛1964年12月生まれ

東京電子専門学校

メディカルエレクトロニクス科卒

趣味 : 読書/仕事

座右の銘 : 吾以外皆吾師カテゴリー

- a) 会社や仕事について想う (17)

- b) 人生/社会観(若人へ) (59)

- c) 健康観(カウントダウン) (7)

- d) 体験/プライベート (28)

- e)日本神話 古事記 やさしい解説 (28)

- f)日清日露大東亜 (9)

- 社長在宅日記 (22)

ブログ検索

-

最新ブログ

月別投稿